Parte della storia relativa a dischi ed etichette operative nella fase pre-internet deve ancora essere riscoperta e scritta. In alcuni casi non è impresa facile vista la quasi totale assenza di fonti diverse dalle stesse pubblicazioni discografiche che, peraltro, non sempre indicano una strada precisa da seguire. È preferibile quindi ricorrere ai racconti affidati alla tradizione orale ma talvolta pure questi possono venir meno a causa dell’irreperibilità degli attori protagonisti proprio come nel caso dell’American Records, etichetta modenese di Roberto Attarantato attiva tra 1984 e 1999 circa. Rintracciato telefonicamente poche settimane fa, Attarantato dichiara di essere attualmente impegnato nella composizione della colonna sonora di un film ma non rivela alcun dettaglio in merito e declina l’intervista per problemi di tempo. Non è stato possibile rintracciare invece uno dei suoi più stretti collaboratori, Filippo Lo Nardo, pare trasferitosi in Sud America dove si è sposato ed ha messo su famiglia. Sembra che nel Dream Studio, da cui venne fuori la produzione discografica del periodo 1995-1999, non fu mai scattata una sola foto perché Lo Nardo era particolarmente restio a farsi immortalare e a svelare l’identità delle macchine da lui usate seppur qualche tempo dopo, sul sito dell’etichetta, sia apparsa una pagina apposita con la lista dettagliata di tutti gli strumenti del setup. Con tali premesse è facile intuire che questa sia una storia fitta di mistero ed incognite, ma le laboriose ricerche durate circa tre mesi ora offrono contorni decisamente più nitidi.

La prima decade di attività: 1984-1994

Tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta l’industria musicale italiana è fortemente infatuata dalla cultura angloamericana e dal ruolo esercitato in tale ambito da Stati Uniti e Regno Unito. In tanti, tra gli indipendenti, usano nomi e loghi dichiaratamente esterofili per apparire più internazionali di quel che in realtà siano, e in tal senso si possono citare la bergamasca American Disco nata nel retrobottega del negozio di dischi del DJ David Zambelli, a Petosino, da cui emergono Scotch, Finzy Kontini e P. Lion, e brani come “In America” di Riccardo Cioni & D.J.F.T. Band ed “America” dei Cruisin’ Gang. Anche a Modena, a Calle Di Luca per la precisione, sorge un negozio di dischi, l’American Records, che rimarca la presunta nazionalità statunitense anche attraverso lo “stars and stripes” usato nel logo. Il proprietario è un DJ, Roberto Attarantato, che nel 1984 fonda accanto al negozio avviato da qualche anno una piccola etichetta discografica, in modo analogo a quanto descritto prima per l’American Disco di Zambelli. I tempi sono propizi per la discografia seppur comporre musica non sia alla portata di tutti visti i proibitivi costi degli studi di registrazione che allora molti usano prendere a nolo. Il 12″ che apre il catalogo dell’American Records è “Everybody Go!” di Rudy & Co., ossia il DJ veronese Rudy Corradi il quale, contattato per l’occasione, racconta:

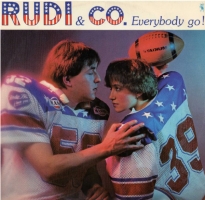

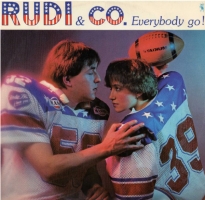

La copertina di “Everybody Go!” di Rudy & Co, il primo 12″ pubblicato dall’American Records nel 1984. A causa di un errore lo spelling di Rudy vede la I finale anziché la Y

«Tutto iniziò nel 1983. Pensai che un disc jockey non dovesse limitarsi a mettere dischi ma anche a farli. Lavoravo in varie discoteche toscane e una sera due clienti con cui scambiavo opinioni su questo argomento mi dissero che avevano realizzato qualche pezzo dance. Erano Eugenio Vinciguerra e Paolo Marioni. Io volevo qualcosa che, ritmicamente e melodicamente, richiamasse “Big In Japan” degli Alphaville e loro mi fecero sentire la bozza di quello che poi è diventato “Everybody Go!”, il mio primo disco. Sul rapporto con Roberto Attarantato si potrebbe scrivere un libro intero. Devo molto a lui. Cominciai amichevolmente a rompergli le scatole quando faceva il DJ, nel 1974. Io ero solo un ragazzino desideroso di imparare, lui lavorava tutte le sere in una discoteca di Modena gestendo da solo la consolle. La domenica, approfittando del flusso minore di pubblico, gli chiedevo di farmi mettere i dischi e una sera, dopo tanta insistenza, me lo concesse. Misi musica per quasi un’oretta e la fortuna volle che nel locale ci fosse il proprietario di una sala da ballo (non discoteca!) che mi chiese se fossi interessato a riempire le pause dell’orchestra che lavorava da lui. Accettai e da lì non mi sono più fermato. Da oltre quarant’anni metto dischi e lavoro in radio. Nel 1978 fu sempre Attarantato a fare il mio nome a Graziano Tagliati, noto impresario modenese insieme a Dino Corvini, per assumermi come DJ al Verona 2000, un’enorme discoteca. Fu un momento magico. Nel frattempo Bob One aprì il negozio di dischi, l’American Records, ed andavo sempre da lui per rifornirmi di materiale nuovo. Mi disse che intendeva creare anche un’etichetta, vendendo dischi aveva già molti “agganci” con le case discografiche e ciò gli diede la spinta a cominciare quell’attività parallela. Colsi quindi l’occasione per fargli ascoltare il demo che gli piacque. “Everybody Go!” fu finalizzato in un casolare di campagna dove Auro Lugli aveva allestito una piccola sala di registrazione. Tutti, in qualche modo, collaborammo alla riuscita del disco: le voci erano di Auro, di Bob e mia, quella femminile invece di una ragazza che portò Auro, i suoni di Vinciguerra e Marioni. Insomma un vero lavoro di squadra (e il suffisso “& Co” aggiunto al nome dell’autore sulla copertina lo rimarca, nda). Non ho mai saputo il numero preciso di copie vendute, Bob mi disse diecimila ma tanti anni dopo mi hanno riferito che in Messico e in altri Paesi dell’America Latina il pezzo divenne un’autentica hit. Un aneddoto capitato in studio? Insistevo nell’inserire dei suoni di bongo nella ritmica e gli altri iniziarono ad ironizzare chiamandomi “bongo!” e lanciandomi noccioline. Un clima esilarante insomma. Una vicenda altrettanto curiosa riguarda la copertina del disco. Erano gli anni in cui il football americano approdava in televisione e la figura primaria era quella del mitico quarterback Joe Montana dei San Francisco 49ers. Ai tempi a Verona nacque una squadra di football, i Redskins Verona, ed alcuni giocatori erano soliti venire in discoteca dove lavoravo. A loro chiesi di prestarmi le due divise usate sulla copertina del disco che indossammo io ed una mia amica di Verona. Da quella volta prima di scendere in campo i Redskins intonavano sempre il ritornello del pezzo, “Everybody Go, Everybody Go, oh oh oh!”. Oltre a fare il DJ nelle discoteche sparse per l’Italia, ai tempi lavoravo a Radio Blu di Villafranca, l’emittente più ascoltata di Verona e provincia, e nel team c’era pure Amedeo Sebastiani, il futuro Amadeus. Riflettendo sulla mancata profezia teorizzata dai Buggles nella loro “Video Killed The Radio Star” mi venne l’idea di dedicare un disco alla radio. “Mama Radio” lo realizzai nello studio di Mauro Farina e Giuliano Crivellente, autori di decine di cult dell’epoca, e venne pubblicato dalla bresciana Time Records, allora gestita da Giacomo Maiolini e dagli stessi Farina e Crivellente. Proseguii con loro anche per “Play The Game (Lolly Dance)”, del 1986. Rimasi in contatto con Attarantato sino alla fine degli anni Ottanta ma poi ci perdemmo di vista e quindi non ho avuto modo di seguire l’evoluzione della sua etichetta ma ribadisco ancora che gli sarò sempre grato e riconoscente per ciò che ha fatto».

L’American Records inizia a pubblicare dischi con regolarità anche se la vocazione, almeno nei primi tempi, non è internazionale contrariamente a quanto il nome lasci supporre, anzi, in un certo senso pare tenda a preservare l’italianità a partire dai nomi stessi degli artisti non oscurati da pseudonimi anglofonizzati (Stefano Puviani, autore di “That’s A Wide World” co-prodotto da Attarantato ed Enzo Persueder e coi backing vocals di Antonella Pepe – Fun Fun, Hot Cold -, Dante Meschiari e la sua “Vai Ferrari” che è un autentico tributo ad uno dei simboli iconici del Belpaese, sino a “Verona Dai!” de I Ragazzi Della Curva e “Sto Correndo” del calciatore Beppe Galderisi). A differenza di Rudy Corradi che dal 1985 passa alla Time Records, Vinciguerra e Marioni continuano a collaborare con Attarantato dando alle stampe altri brani (“Mira La Baia Del Sol” di Ted Marvin, “Freeway To Love” e “Cleopatra” di Kono, “…Like Sombreros” di Dee-Facto) in cui la formula dell’italo disco più classica non varia. Decisamente diverso invece lo scenario prospettato dai Marilyn 44, band di matrice rock su cui Attarantato investe producendo un 7″. Identico formato per “Sabato Jazz / Music Tonight”, disco di debutto dei Ladri Di Biciclette di Paolo Belli, finiti su EMI pochi anni più tardi. Del 1986 è invece l’album “Sesta Traccia” di Meo (Daniele Mei), uno dei DJ che alla fine degli anni Settanta danno avvio al cosiddetto movimento “afro” insieme a Daniele Baldelli, T.B.C., l’Ebreo, Spranga, Pery, Gianni Maselli, Beppe Loda ed altri. Nell’LP figurano anche un paio di brani tratti dal 12″ uscito nel 1985 sulla bolognese Base Record, “Fine Corsa”, ed altri due inediti seguono più tardi, “Cikuana / Alturas“. Sul fronte album ristampa “Samba Do Amigo” di Giulio Camarca & Trinidad, del ’78, originariamente su Shirak e particolarmente ricercato dai cultori del rare groove. A curare l’artwork delle copertine è Antonio Attarantato, fratello di Roberto, e ciò rivela un’attività a conduzione familiare o poco più. La produzione dell’American Records infatti, sebbene sia costante, non è paragonabile per numeri ed organizzazione a quella di società come Il Discotto di Roberto Fusar-Poli o Discomagic di Severo Lombardoni ma riserva spesso pezzi curiosi ed interessanti, come ad esempio la cover di “Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano realizzata nel 1987 da George G, uno dei volti di Match Music nel decennio seguente.

Negli ultimi anni Ottanta l’italo disco (ai tempi gergalmente chiamata disco-dance o più semplicemente dance) viene totalmente cannibalizzata dal mainstream, dalle multinazionali, dai network radiofonici e dalle televisioni. Ciò genera una forte inflazione che non gioca a favore della creatività livellata verso il basso. Nel contempo la house inizia a scalpitare ed è questo il genere a cui l’American Records aderisce a partire dal 1988 con “Snoopy’s Count House” di J.M.B.I., oggetto di diverse licenze all’estero. L’influenza del suono di Chicago mischiato agli assoli di pianoforte della ribattezzata “spaghetti” si palesa in “Stranger In The House” di B.L.S.R., nell’ironica “Drive House” coi sample vocali del paninaro di Drive In Enzo Braschi firmata Koxò Band (nome che rievoca il progetto di pochi anni prima Koxo del compianto Leonardo Re Cecconi), in “People Of All Nations” di Rick Duglas, in “Acid Voice” di Acid Machine e nel per nulla profetico “No More House” di Seven Valley, tutti del 1989.

La copertina di “The Bronx” di Pagany, tra i primi dischi house pubblicati dall’American Records

Tra 1989 e 1990 esce pure “The Bronx” di Pagany: «È stato uno dei primissimi pezzi che feci con Antonio Puntillo e Max Persona, coi quali poi proseguii, insieme a Roby Arduini, a sfornare musica per anni» racconta oggi l’autore. Ed aggiunge: «Usammo un notevole numero di floppy disk per i campionatori Akai visto che nel brano c’erano decine di sample tra voci, loop ritmici, suoni, pianetti ed effetti. Allora si usava mettere tutto su floppy e con tanta pazienza si attendeva che la macchina caricasse i dati. Arrivai a Bob One perché facevo il commesso in un negozio di dischi a Verona che si riforniva da lui. L’American Records, prima di essere un’etichetta, era un magazzino/grossista, come quelli ai tempi operativi a Milano. Gli feci sentire l’idea, gli piacque e stampò il mix». “The Bronx” è il primo su cui appare il nuovo logo. Archiviato l’insetto con le cuffie e il buffo pupazzetto che con una mano indica il nome della label e con le dita dell’altra fa il simbolo della vittoria, Attarantato sceglie una più semplice ed essenziale sigla, A.R., dai caratteri bianchi su fondo nero. Con questo nuovo look grafico più minimalista la sua etichetta approda in un decennio che riserverà più di qualche sorpresa e radicale rivoluzione. La musica house prende totalmente il sopravvento e parte una nuova collaborazione con un team di produzione perugino in cui spiccano i nomi di Giulio Benedetti e Leandro Papa. Sono loro gli autori di dischi come “Just Hold Back Feeling” di Red Zone Company (nome che allude chiaramente all’omonimo locale di Perugia, il Red Zone), “My Dream” di Stonehenge e soprattutto “Last Rhythm” di Last Rhythm, probabilmente il primo vero successo internazionale per la società discografica modenese che lo concede in licenza alla britannica Stress Records fondata da Dave Seaman.

Per il resto il primo lustro degli anni Novanta per l’etichetta di Attarantato trascorre senza particolari exploit. La causa probabilmente risiede in una non particolarmente accesa creatività e nella poca propensione all’innovazione. Il mieloso downtempo di “So Good” dei Black Roots, la house jazzata di “It’s Not Over Now” di Change Inc., la spaghetti mista a richiami new beat di “Phaedrus” di Over Noise, i collage di sample, alcuni diventati particolarmente noti, di “T-Dance” di Virus e “Ponta De Lanca Africano” di Zendy, le pianate di “Pump The Rhythm” di Jepson oltre al malcelato intento di seguire la scia di hit internazionali (“Beat Summer” di Marika Lenny, “Orion” di Over Noise, “Feel The Sound” di O.O.T.T., ed “Only For The Headstrong E.P.” di Teknoboys) non portano grossi risultati seppur in catalogo figurino pezzi discreti destinati ad essere riscoperti come “Why Not Jazz?” di B.F.I., “Fixation” di Techno Age Featuring DJ Phil Anthony, “Hoom” e “Sonar” di Virtual Roots, questi ultimi due prodotti da Daniele Baldelli e Claudio Tosi Brandi.

L’evoluzione grafica del logo dell’American Records

Di tanto in tanto Attarantato concede ancora spiragli al rock come avviene per “Friends”, l’album dei T.M.A. del 1991 diventato quasi un cimelio, e all’eurodance che tra 1993 e 1996 domina il mainstream europeo e a cui si accosta con la cover di “Orinoco Flow” di Enya a firma Joy’s ed altri progetti minori come F.B., B.F.I. e Retrovision. Nel 1995 un nuovo input. Piero Zannoni alias Piero Zeta, DJ sin dal 1975 e che ha già accumulato qualche esperienza in studio di registrazione, propone ad Attarantato di rilanciare l’etichetta ma in modo nuovo. L’American Records risorgerà presto dal torpore con una ricca serie di nuovi nomi e pure un nuovo logo, una sorta di Statua della Libertà robotizzata, quarta (ed ultima) declinazione grafica che la accompagnerà sino al nuovo millennio.

Il progetto DJ’s United Grooves

“DJ’s United Grooves” è l’iniziativa discografica curata da Piero Zeta e patrocinata da Roberto Attarantato che nel 1995 apre di fatto un’era inedita dell’American Records ed inaugura le prime due etichette del nuovo corso, Sushi e Tomahawk. Raccolte in un doppio mix sono otto tracce, quattro sotto il segno di Sushi ed altrettante sotto quello di Tomahawk. Iniziano Stefano Noferini e Massimo Cominotto, rispettivamente con “Trumba Lumba” ed “Hall 9000”: entrambe si inseriscono nel solco della minimal techno con inserti percussivi ed acidi. Sul lato b ci sono “Sarhythm” di Piero Zeta & MC Hair e “Reflex Noise” di Killer Faber, con maggiori spunti progressive trance. Il 12″ della Tomahawk invece accoglie nei suoi solchi “Firing Line” di Alfredo Zanca, “Corvette” di Marco Bellini, “X-Fire” di Buba DJ (all’anagrafe Fabrizio Malpezzi) e “Glass Pyramid” di Simona Faraone di cui abbiamo parlato dettagliatamente qui. Il tutto viene stampato anche in formato 10″ con due dischi colorati ed acquistabili separatamente ma privati della copertina (e quindi delle fotografie degli artisti coinvolti) sostituita da una busta plastificata.

Le copertine di “DJ’s United Grooves”, in alto quelle del volume 1, in basso quelle del volume 2

“DJ’s United Grooves” raccoglie feedback positivi dai DJ orientati alla techno/progressive, piacevolmente sorpresi nel vedere raccolti sotto un’unica ala (in modo analogo a quanto avviene con la bresciana BXR del gruppo Media Records), molti nomi noti delle consolle. Prevedibile quindi che l’etichetta tenti di replicare il successo ed infatti nel dicembre 1996 esce “DJ’s United Grooves Vol. 2” che reca molte novità a partire dal maggior numero di artisti coinvolti, ben diciannove. A Sushi e Tomahawk inoltre si aggiunge una terza etichetta, Kyro, e vista l’entità del progetto Attarantato opta sia per il triplo vinile (picture disc e classico nero) che per il doppio CD. Riconfermati Stefano Noferini (con “Red & Yellow”), Alfredo Zanca (con “Fist Of Iron”) e Massimo Cominotto (con “The Wale”) a cui si aggiungono Marco Dionigi (con “The Warriors Woops”), The Big Buddha DJ Ivo Morini (con “The Poisonous”), Claudio Diva (con “The Twirl”), DJ Ricci (con “The Challenger”), Sinus (con “Sop”), Lello B. (con “Shining Ray”), Max B (con “Complex Journey”), DJ Ginger (con “Commander”), Gabry Fasano (con “Explosion K”), Fabietto Cataneo (con “Upper Horizon”) e Luca Morris (con “Sirius IV”). Più spazio anche alle DJ donne: Paola Peroni, Lady Max e Nadja presenziano rispettivamente con “D.A.S.H.”, “Momentary Trembling” e “Deviated Orbit”. Immancabile il curatore Piero Zeta, questa volta affiancato da Nevio M. con cui firma “Kiss Of Snake”. La versione in CD contiene una bonus track, “Dangerous Mission” di Bajotti. Col secondo atto di “DJ’s United Grooves” (che, come si vedrà più avanti, costituisce il “serbatoio” da cui vengono sviluppati progetti individuali per gran parte degli artisti coinvolti) la squadra dell’American Records fidelizza nuovi fan e consolida la propria posizione nella scena italiana anche grazie al supporto di DJ noti per le selezioni alternative come Francesco Farfa, Vincenzo Viceversa, Massimo Cominotto e Stefano Noferini che recensiscono con entusiasmo le pubblicazioni e le inseriscono nelle proprie top ten sui magazine di settore. Per una gestione più ottimale degli artisti inoltre nasce, nel ’96, il management Sirius X, facente capo alla stessa American Records.

Le etichette

Sushi

Sushi

Tra le label “apripista” della fase creativa 2.0 dell’American Records, Sushi si fa notare sin da subito con un suono progressive trance talvolta ai margini di deviazioni goa. Ad inaugurare il catalogo sono due EP che Piero Zeta realizza con l’amico ravennate MC Hair (il futuro Andrea Doria). Zannoni, da buon A&R e coordinatore, coinvolge di continuo altri giovani desiderosi di incidere dischi come Alessandro Foietta (anche lui si farà notare tempo dopo come Alex D’Elia) e Luca Pirazzoli: con loro crea il progetto P.F.Z. partorendo la trance/hard trance di “Love To The Future (Change Your Man)”, che nella versione Hard riprende lo stile e le atmosfere del maggior successo dei tedeschi Sunbeam, “Outside World”. Più rarefatto invece il suono dei By-Pass e di Lady Max. Nel ’96 Zeta incide un altro EP, “Metamorphosis”, che include la cover di “Lucifer” degli Alan Parsons Project. Il volto del “DJ-diavolo” in copertina è di Attarantato. Segue il “Damned Fear EP” di Killer Faber, “The Return From Venus” di Venusia Feat. Nebula e “The Butterfly Flight” di Luca Cangini, anche quest’ultimo segnato da un remake, “Tenebre” di Claudio Simonetti, Fabio Pignatelli e Massimo Morante. Con un sound piuttosto spigoloso che di volta in volta bilancia l’apparato melodico con quello ritmico, la Sushi si presenta nel 1997, anno in cui è tra i partner del Trend In Tour organizzato dalla rivista Trend Discotec, con la coppia già rodata Ricci – Moratto. La loro “Lofty Journey” riesce a conquistare anche il pubblico teutonico e finisce in una compilation della Vision Soundcarriers in compagnia di artisti del calibro di Marino Stephano, Binary Finary, Yves Deruyter e Da Hool. Più marcatamente italiano lo stile del “Dolphin EP” di Alex V., Cristiano e Peo DJ. Ricci poi cede alla Sushi un suo nuovo brano, “The X-Clone”. Sul lato b c’è “Let It All Hang Out” in cui trovano alloggio sample presi dall’omonimo rock degli Hombres. “X Clone” riappare pochi mesi più tardi attraverso due remix realizzati da Miss Groovy (in stile hardcore) e Sinus che così ripaga la versione approntata dal compianto Testoni per “Blob”. Tra i nuovi artisti messi sotto contratto ci sono Billy e Luca Fares che firmano insieme “The Night Eyes”. Fares torna anche in versione solista con “Analog Key EP” in cui alterna soluzioni hard e soft con qualche citazione di hoover sound ed una capatina nel minimal. Fra gli ultimi invece ad approdare su Sushi ci sono gli ancora attivi The Dolphins (Alessandro Veneri, Cristiano Valentini e Giacomo D. Peo), Shock DJ e Corrado Monti.

Tomahawk

Tomahawk

Pur rimanendo ancorata a matrici progressive trance, la Tomahawk si propone di rinverdire un filone quasi del tutto dimenticato negli anni Novanta, il cosiddetto afro o cosmic disco legato a locali come Baia Degli Angeli, Cosmic, Typhoon, Chicago, Ciak e Melody Mecca e che ai tempi in pochissimi (come Marco Dionigi) continuano a coltivare. Il concetto di afro, mischiato con la cultura dei nativi americani, genera dunque il concept della label graficamente simboleggiata da un totem e dalla tipica ascia da battaglia delle tribù indiane immortalata in centinaia di tavole del Tex Willer bonelliano, il tomahawk per l’appunto. I primi EP li firmano Buba DJ, DJ Spada e Simona Faraone a cui seguono quelli di The Big Buddha (Ivo Morini), Alfredo Zanca e Claudio Diva. Particolarmente rilevante è il “Totem EP” del 1996 firmato da due alfieri dell’afro, Daniele Baldelli e Claudio Tosi Brandi alias T.B.C.: battuta rallentata ed una spruzzata di psichedelia virata 90s sono i punti salienti del loro lavoro. Per Attarantato non è la prima esperienza nel mondo “cosmico” visto che esattamente dieci anni prima pubblica “Sesta Traccia” di Meo. Tra 1997 e 1998 alla squadra si aggiungono Eric King, cultore dell’afro sound, il salentino Kristian Caggiano, DJ resident al Metropolis di Surbo, DJ Quick & Paolo Cecchetto. Gli ultimi ad incidere prima della chiusura, nel 1999, sono invece Alex Neve e il misterioso Giant’s, nomignolo adottato presumibilmente da Attarantato per confezionare nuove versioni di “Trumba Lumba” di Stefano Noferini, inclusa nel primo volume di “DJ’s United Grooves”.

Kyro

Kyro

Trainata dal payoff “alternative sound”, la Kyro debutta con gli EP di Luca Facchini, Alby – Slot – Steve J.D. e Dave Devil. A differenza di Sushi e Tomahawk, Kyro vorrebbe muoversi verso scenari differenti anche se poi resta vincolata a soluzioni progressive trance tinte, a seconda delle occasioni, di acid, techno e minimal. “Hunting” degli S.M. System (DJ Silver e Luca Morris), “Carlotta’s EP” di Max-B e Pepe DJ, “Purple Eyes EP” di Bajotti ed “Explosive Formula EP” di Luca Facchini aiutano la diffusione del marchio ma a rivelarsi particolarmente fortunato è l’arrivo di Nadja, ex ballerina jazz e speaker radiofonica diventata DJ su suggerimento di Angelo Ferruzza, suo manager. Tra 1996 e 1997 la milanese, a cui piace sfoggiare capelli colorati a tinte forti, è regular guest in locali come il Sinatra di Vergiate (Varese) e l’Hacienda di Finale Ligure, e viene coinvolta dalla rivista Trend Discotec sia come resident DJ del Trend In Tour, sia in qualità di reviewer sulle proprie pagine. “6th Orbit” è il primo dei tre EP che incide su Kyro. Morris torna anche in solitaria col “The Droid Experience EP” contraddistinto da una copertina in stile sci-fi, ma sarà Massimo ‘Max B’ Bonomi l’artista più attivo dell’etichetta con ben sei EP incisi tra 1995 e 1999. Fugaci comparsate invece per Ginger (Il Comandante), Hattacker e Max Giola.

Sinus

Sinus

La Sinus è tra le etichette di punta del gruppo American Records. A curarla è Fabrizio Pasquali, disc jockey che il pubblico della discoteca Le Cave di Vintebbio – Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli, conosce bene come DJ Pareti. All’attivo Pasquali ha già qualche disco come il doppio “Perversione”, prodotto da Tony Carrasco nel ’92, “Machinery” e “Risonanza Magnetica”, ma per l’avventura con Attarantato opta per un nuovo nome, Sinus appunto. A tagliare il nastro inaugurale è “Novation”, un 12″ con la copertina sostituita dalla busta marrone usata dai panifici e in cui si scorgono alcuni elementi caratteristici del suo stile ossia ritmi minimali, implacabili rullate di snare e massiccio uso di suoni derivati dall’acid ma non riconducibili direttamente alla classica TB-303. Questi ingredienti sono alla base di “Blob”, suonatissimo nel circolo progressive, remixato da Ricci DJ e probabile ispirazione per “Taub?” che Mauro Picotto firma Megamind nel 1999. Analogamente a “Novation”, parte della tiratura viene commercializzata nella busta del pane ma bianca. “Blob” inoltre viene remixato anche dai tedeschi Nalin & Kane che lo licenziano in Germania sulla loro Superfly circa un anno prima del successo internazionale di “Beachball”. Ogni 12″ viene prodotto da Pasquali talvolta dietro il moniker J.J.Jam con l’intervento di personaggi non meglio identificati, come Phil Williams e DJ Thabata. Discreto successo nei club viene raccolto dal remix di “Es Como La Cocaina”, disponibile anche su vinile arancione, e “Sine Wave” edito su 7″ giallo. “Zoom”, dell’autunno ’98, è supportato da Christian Hornbostel in 100% Rendimento su Italia Network che ben accoglie pure “Antibody” di S&B (Sinus & Bob One), uscito ad inizio ’99 e preso in licenza per il territorio tedesco dalla 3 Lanka (che in catalogo ha i successi di Legend B, Cenith X e Orinoko) la quale ne commissiona un remix agli Aquaplex. In quel periodo a facilitare la distribuzione in Germania della Sinus è la Cosimo Records. Sempre nel ’99 tocca a “Go Blow EP” che contiene “Playful (Tripping)”, quasi una cover di “Phuture Vibes” di Mellow Trax, e a poco altro ma scarsamente rilevante sul piano creativo.

Speed Zone

Speed Zone

Lanciata nel 1996, la Speed Zone si pone sul crocevia tra techno “all’italiana” e progressive trance centroeuropea. Dopo l’album dei The Fog Noise che apre il catalogo giunge l'”Idea Project EP” trainato da “Virtual Shadows” di Toni D.B., poco più di una copia di “Seven Days And One Week” dei B.B.E. ma che ottiene fortunati passaggi su Radio DeeJay. Attarantato e Lo Nardo poi producono una cover di “Sweet Child O’Mine” dei Guns N’ Roses che piace al “popolo della progressive” che balla con le zeppe della Buffalo e le tshirt della Magilla e BSA. Lo stile resta il medesimo per le pubblicazioni successive, con qualche intrusione nell’hard trance in stile Street Parade coi S.U.E.N. e la coppia Gianni Pellegrino/Battysta Parisi.

Sub Ground

Sub Ground

In scia al successo ottenuto da Serious Danger con “Deeper”, Attarantato fonda un marchio dedicato, almeno nella fase iniziale, alla speed garage. Nel 1997 nasce quindi la Sub Ground che parte con “Screen Test” di B.O. & F.L.N., sigla acronomizzata dietro cui si cela lo stesso Bob One e il fido collaboratore Filippo Lo Nardo. Il seguito, “We Can Make” di Labocca (Mauro Mbs ed Albino Barbero) è l’unico prodotto al di fuori del Dream Studio visto che i restanti due, “Burn Me Up Inside” di B.B.J. e “Triangle” di M’House-B, recano ancora la firma della coppia Attarantato-Lo Nardo. “Triangle”, nello specifico, è il brano con cui Max B si cimenta per la prima volta nella house, dichiarandolo anche attraverso l’alias rivelatore. La scelta di investire sulla speed garage non viene premiata giacché il genere, dopo un forte hype iniziale sbocciato nei club underground d’oltremanica, viene frettolosamente archiviato dal grande pubblico. Sub Ground diventa quindi il “tentacolo” con cui il gruppo modenese abbraccia la house music, sino a questo momento estromessa dal nuovo assetto organizzativo.

Silos Records

Silos Records

Stilisticamente scollegata dalle altre etichette dell’American Records, la Silos Records parte nel 1995 con l’eurodance di Rayal ed è la label più pop del gruppo modenese che in tal modo riprende il discorso lasciato in sospeso dalla Projecto One, marchio varato nel ’92 e legato a deviazioni latine. Seguono altre produzioni nate per coprire il segmento italodance / eurodance come “Take Me To A Place So High” dei tedeschi Back To Back (preso in licenza dalla Prefix), “I Love You” di Six Sounds, “Lonely” di Power Master, i due 12″ della presunta interprete polacca Marzena Wisniewska che Attarantato produce come Robyerik, “Come On In My Way” di Two From Street e “Disco Bau” di Witty DJ e Dance Lab. Poi tocca al latino con “Pequeña Oración” di B.F.I. e con Antonio Da Costa che firma vari singoli (tra cui “Parranda”, un classico tra i balli di gruppo) ed anche un album, “Il Ginecologo Del Ritmo”, del 1998.

Start Records

Start Records

Finanziata dal prematuramente scomparso Mauro Moroni e nata da un suggerimento del compositore Marco Angelici alias Mark Angel affiancato da due DJ capitolini, Luigi Di Filippo ed Emiliano Mosci alias D.Lewis & Emix, la Start Records viene distribuita e supportata editorialmente dall’American Records entrando ufficialmente a far parte del suo roster, così come attestano numerosi advertising dell’epoca. Il primo dei tre 12″ pubblicati, tutti nel 1997, è “Pulsar EP” di Mark Angel, coprodotto dai menzionati Di Filippo e Mosci ed oggi ben quotato sul mercato dell’usato perché particolarmente ambito dai collezionisti di progressive trance. Seguono due various: “Revolution EP” in cui viene coinvolto, oltre ai già citati Mark Angel, D.Lewis ed Emix, il toscano Sandro Vibot, e “Hallmark EP”, dove ai “soliti” Angelici, Di Filippo e Mosci si aggiungono Sandro De Leo e Vincenzo Viceversa. Il brano di quest’ultimo si intitola “Earthquake” e, come rivela lo stesso autore, viene inciso all’indomani del terremoto del 26 settembre 1997. «La grancassa che faceva da ritornello richiamava il boato che si sentì quando la terra iniziò a tremare, mentre il lamento vocale campionato simulava lo spavento provato per la scossa tellurica» spiega il DJ umbro.

Status Records

Status Records

Anche la nascita della Status Records è legata al supporto economico di Mauro Moroni e per questo si può considerare come “sorella” della sopracitata Start Records. Stilisticamente imbocca un percorso più affine alla progressive techno che alla trance, presto rivelato dallo “Stypen EP” dei Model 2016, progetto di Luigi Di Filippo ed Emiliano Mosci apparso sul mercato nella primavera del 1997. Sono sempre loro gli autori del “Tin Plus EP” a cui ovviamente partecipa anche Mark Angel, in cui fanno sfoggio suoni iconici evergreen (TR-808, TB-303) con concessioni al bleepy. La ricetta non varia per gli ultimi due, “Polyhedric EP” di D.Lewis e “Double B EP” di Emix.

La testimonianza di Piero Zeta

Piero Zeta e Vincenzo Viceversa al Red Zone di Perugia nel 1996

Come entri in contatto con Roberto Attarantato?

Lo conoscevo sin dai primi anni Ottanta, ero un cliente del suo negozio di dischi quando iniziai a lavorare per Le Cupole, un locale storico di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. Lì mi portò le prime volte Walter Malucelli di Bologna, gestore della discoteca.

A cosa si ispiravano Sushi, Tomahawk e Kyro?

Cercai di intraprendere un discorso più progressive trance/hardtrance con la Sushi, sulla linea che contraddistingueva le mie performance, ed una più tribal techno per la Tomahawk. A queste due etichette se ne aggiunse una terza, la Kyro, nata per seguire direzioni con bpm più bassi e sonorità electro, in riferimento a molte cose che si suonavano in occasione degli afterhour a Il Gatto E La Volpe di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, dove ero resident con Ricci, Cirillo, MC Hair e Luca Morris. Proprio lì raccolsi i giusti contatti per sviluppare progetti importanti come i due volumi di “DJ’s United Grooves”, allargando maggiormente il giro delle conoscenze e della distribuzione dei dischi promozionali. In quegli anni gestivo anche un negozio di dischi, il Mixopiù a Faenza, attraverso cui ho seguito personalmente e per lungo tempo i maggiori DJ del settore techno/progressive, e ciò mi diede la possibilità di entrare in contatto con un numero sempre maggiore di persone.

Quanto vendeva mediamente un disco delle etichette da te curate?

Solitamente stampavamo mille, duemila o tremila copie di ogni pubblicazione, a cui si aggiungevano i promo white label. La tiratura variava a seconda dell’artista e del progetto. Per alcuni numeri di catalogo (fra cui le mie produzioni) superammo le ottomila copie vendute. I brani dei cataloghi Sushi, Tomahawk e Kyro inoltre furono inseriti in varie compilation ed entrarono nelle top chart del settore, oltre ad essere suonati dai maggiori DJ, sia italiani che stranieri.

Dove venivano realizzati i brani? Tutto avveniva nel Dream Studio coordinato da Filippo Lo Nardo oppure c’è stato chi li abbozzava altrove per poi finalizzarli a Modena?

Io avevo uno studio di registrazione a Ravenna già da qualche anno in cui realizzai diversi dischi con MC Hair per altre label ma, a quanto ricordo, il 90% dei pezzi del repertorio American Records furono realizzati nel Dream Studio, a Modena, con Filippo Lo Nardo.

C’è qualche artista che avresti voluto annoverare ma che per varie ragioni non è stato possibile mettere sotto contratto?

Credo di essere riuscito a coinvolgere tutti coloro che avrei voluto in squadra e continuai a scegliere artisti anche quando abbandonai l’American Records, all’inizio del 1997, per dedicarmi alla direzione di un paio di etichette della Enterprise Records di Claudio Zennaro alias Einstein Doctor DJ, ossia la Delta City e la Hex Sound Technology Research, ai tempi marketizzate dalla Media Records. Inoltre, sempre nel 1997, iniziai a produrre e stampare anche sulla mia label, la Gothic Ltd, coinvolgendo ulteriormente nuovi artisti.

Creare una squadra di soli DJ voleva, in un certo senso, rappresentare un’alternativa alla BXR della Media Records (dove peraltro finiscono un paio di artisti di DJ’s United Grooves, Massimo Cominotto e Gabry Fasano) e alla Stik?

I primi progetti di gruppo nacquero diversi anni prima e in ogni caso la Media Records non aveva mai fatto dischi con quel concept. Inoltre io non amavo legare contrattualmente i DJ infatti ognuno di loro ha seguito la strada che riteneva fosse migliore. In seguito ho dato vita ad altri progetti “various” su Subway, Ipnotika, Activa e Stik.

Piero Zeta insieme a Buba DJ (a sinistra) ed MC Hair (a destra) immortalati da ReMix, a Roma, nel 1996

Chi curava l’aspetto grafico?

Tutte le copertine, adesivi ma pure tshirt e gadget vari nati in quegli anni furono frutto di scelte mie e di Bob One. Penso di avere dato la giusta spinta al gruppo American Records per sviluppare altre etichette che si aggiunsero dopo il mio abbandono.

Nel 1999 l’attività di tutte le label nate all’interno dell’American Records inizia a diradarsi sino a sparire del tutto: cosa avvenne?

Non saprei perché ai tempi non facevo più parte del team di Bob One. Però se ad una casa togli i mattoni da sotto è facile immaginare cosa possa accadere.

Sei rimasto in contatto con Attarantato?

Negli ultimi quindici anni l’ho visto e sentito solo una volta: passando da Modena decisi di fermarmi per salutarlo.

Credi che in futuro i cataloghi potrebbero essere riversati in digitale, come avvenuto per molte altre etichette operative ai tempi?

Sarebbe un’ottima idea quella di digitalizzare i cataloghi ma non spetta a me tirarli fuori.

Vari advertising dell’American Records risalenti al triennio 1995-1998

I ricordi di alcuni artisti

Buba DJ

«Negli anni Novanta tutto era perfetto per la musica, i locali, i DJ, la gente e il vinile. Conobbi innumerevoli persone e seguii tantissimi DJ, ero un PR con la musica nel cuore. Restai affascinato nel vedere suonare e mixare i dischi ed ho trascorso anni dietro le consolle cercando di imparare. Poi iniziai a fare le prime feste private proponendo musica tribale/progressive in set che duravano circa tre ore e con stupore mi resi conto che quell’attività soddisfaceva sia me, musicalmente, ma soprattutto il pubblico che in poche settimane crebbe notevolmente. Una mattina, ad un afterhour da me organizzato e a cui presero parte oltre cinquecento persone, si presentò Piero Zeta. Mi portò a suonare in un locale storico dell’Emilia-Romagna ossia Il Gatto E La Volpe dove divenni resident il venerdì sera. Fu sempre Piero a suggerirmi di produrre un disco e mi presentò Bob One. All’American Records entrai per la prima volta in uno studio di registrazione e conobbi Filippo Lo Nardo con cui mi misi subito al lavoro. Impostammo la Tomahawk di cui vado veramente fiero, soprattutto perché fui il prescelto per “battezzarla” col mio “Alternative Sound EP” del 1995. Fu un’esperienza fantastica che però, come tutte le cose belle, finì. Avrei preferito gestire un’etichetta per promuovere il mio genere musicale ma ciò non fu possibile, pur avendo ottimi rapporti col management. Le potenzialità di quel team non furono utilizzate male ma secondo il mio punto di vista potevano essere gestite meglio. Recentemente sono tornato a produrre musica, questa volta con la mia personale label. La prima uscita su vinile vedrà luce a maggio 2018».

Claudio Diva

«Conoscevo Roberto (per me sempre e solo Bob One) sin dalla metà degli anni Ottanta, ma i nostri rapporti si strinsero soprattutto ai tempi della Discomagic, nei primi Novanta. Settimanalmente veniva ad approvvigionarsi di dischi per il suo negozio ma anche per portare le proprie produzioni in distribuzione. In quel periodo il fenomeno techno/progressive stava espandendosi a macchia d’olio in tutta Italia e su alcune etichette dell’American Records, come Sushi, Kyro e Speed Zone, confluivano i suoni e le produzioni di molti DJ, in particolare quelli vicini alla costa est italiana. Erano dischi che venivano proposti da parecchi DJ in auge allora. Tra le varie label mi piaceva molto la Tomahawk, di stampo progressive ma caratterizzata da suoni e stesure “dritte” e tribali. Ho sempre amato proporre questo tipo di sonorità e in virtù di ciò nacque la collaborazione che mi permise di accostare il mio nome su tre uscite discografiche ed una traccia racchiusa in un EP. Il progetto non durò tanto e col senno di poi potrei dire che si sarebbe potuto fare meglio, ma bisogna tenere conto che parliamo di una realtà sorta oltre venti anni fa. La struttura ai tempi era ridotta a poche persone e soprattutto non c’era la possibilità di comunicazione e promozione digitale come ora. Credo quindi che ogni situazione abbia il suo “tempo” ed è sempre difficile rapportare il tutto ai giorni nostri. I miei ricordi più belli sono legati alle prime produzioni di Sinus sull’etichetta omonima: ricordo come se fosse ieri quando Bob One mi portò il primo 12″ promozionale, la classica white label stampata solo da un lato. Si innescò una ricerca spasmodica per quel disco, negozianti e DJ aspettarono l’uscita ufficiale strappandosi di mano le copie ancor prima che fossero scaricate dal furgone e portate in magazzino».

Luca Morris

«Avevo iniziato da pochi anni la carriera da DJ e lavoravo molto in Emilia-Romagna in locali come Il Gatto E La Volpe, Picchio Rosso e Marabù. Conobbi Roberto Attarantato nel 1995 tramite un amico comune, il mitico Silver che mi portava con lui nel suo magazzino a comprare dischi. Il mio primo 12″ su Kyro, “Hunting” di S.M. System, era infatti una coproduzione con Silver, a cui fece seguito nel 1996 un EP, questa volta tutto mio, “The Droid Experience”, e un paio di tracce per dei various. Credo che il progetto di Bob One avesse molte potenzialità che però rimasero un po’ inespresse, sia perché uscì troppo materiale a scapito della qualità, sia perché la distribuzione non era capillare. Però queste sono solo mie teorie, magari totalmente sbagliate. Roberto lo ricordo in termini molto positivi, è stato bellissimo lavorare con lui e col suo team. In studio era veramente un grande e non ha raccolto quanto meritava, almeno in riferimento a quel periodo storico visto che non ho sue notizie dal 1998. Parlare di lui e dell’American Records mi ha dato l’occasione di ripensare ad un bel periodo della mia vita lavorativa».

Mark Angel

«Negli anni Novanta frequentavo l’ambiente radiofonico e di conseguenza anche quello dei DJ e della cosiddetta “musica di tendenza”. Essendo un appassionato di musica elettronica (possiedo l’intera discografia di Kraftwerk, Tangerine Dream e Jean-Michel Jarre, giusto per citarne alcuni) la mia stanzetta era un tripudio di sintetizzatori e vocoder. Mi venne l’idea di creare un’etichetta indipendente e parlai di questo progetto ad un caro amico, Mauro Moroni, con cui mi allenavo da tempo nella stessa palestra. Sapendo che a lui piacevano le trovate innovative e sperimentali, gli proposi di finanziare l’idea e senza battere ciglio accettò. A quel punto mancava il tocco del DJ che avrebbe reso ballabili le tracce, quindi mi rivolsi a Luigi Di Filippo (D.Lewis), disc jockey e producer affermato nell’ambiente house/progressive della capitale. Con la sua partecipazione entrò automaticamente nel team anche Emiliano ‘Emix’ Mosci, anche lui DJ/producer attivo nel genere progressive/techno. Tra di noi si creò subito un bellissimo rapporto lavorativo e di amicizia fatto di duro lavoro in studio ed affiatamento. Non ricordo nemmeno un solo momento di tensione o invidia, uno aiutava l’altro per la riuscita di ciò che stavamo facendo. Di quei ragazzi rammento con molto piacere l’elevato grado di professionalità, la cordialità e la simpatia. Per quanto riguarda i nomi delle etichette decidemmo tutti insieme e alla fine optammo per Start Records e Status Records, cercando di dare ad entrambe una collocazione stilistica (brani più “morbidi” sulla prima e tracce più spinte sulla seconda). Per quanto riguarda la distribuzione, se ne occupò Luigi visto che aveva già maturato conoscenze in quell’ambito. Mauro Moroni, figlio di un imprenditore, purtroppo ci ha prematuramente lasciati una ventina di anni fa per problemi di salute. Era il classico ragazzo della porta accanto, ricordo con piacere i viaggi condivisi con lui per andare all’American Records da Roberto Attarantato. In quel periodo demmo il massimo in relazione a ciò che la tecnologia dell’epoca permetteva di fare, l’unico rammarico è che tutto durò per un tempo limitato. Il mio “Pulsar EP” rimase parecchie settimane nella classifica progressive di Mondo Radio, la Working Progress Elevator, Emix aveva prodotto un pezzo strepitoso. Grazie alla sua traccia ci garantimmo la permanenza prolungata alle prime posizioni di quella classifica particolarmente seguita ai tempi. Andò discretamente anche a livello di vendite, conservo ancora qualche copia promozionale. Quella della Start e Status fu una bellissima avventura con persone eccezionali, eravamo tutti appassionatissimi di musica e non ci pesava affatto trascorrere la notte in studio. Un’esperienza assolutamente positiva che mi ha arricchito ed insegnato tanto e che rifarei ancora. Questi ricordi li dedico alla memoria del grande Mauro Moroni senza il quale quella bellissima avventura non avrebbe mai avuto inizio».

Massimo Cominotto

«Roberto Attarantato è stato un riferimento importante. Disponeva di un enorme magazzino di vinili, Dio sa quante perle ho trovato da lui oltre a materiale di importazione legato ai producer sconosciuti per il periodo come Jeff Mills, Plastikman e Steve Stoll che dovrebbero pagarci le royalties visto che li abbiamo opposti al grande pubblico italiano nei primissimi anni Novanta, quando la “tendenza” era rappresentata da quattro dischetti con la cassa in quattro e un organetto sopra. Erano tempi pionieristici, Attarantato aveva un piccolo studio di registrazione e un tecnico che faceva pressoché tutto, dal musicista all’ingegnere del suono, eppure con quelle etichette collaboravano gran parte dei DJ di riferimento del periodo. Allora si procedeva a tentoni, alla cieca. I suoni erano molto grezzi anche per i tempi ma era la caratteristica della label e comunque un elemento distintivo rispetto alle altre. Aneddoti? Roberto sembrava un po’ Lino Banfi ma era una persona di gran cuore, generosa. Lavorava moltissimo. Ricordo le cene ai vari ristoranti e il sabato sera, se ci si trovava nei pressi di Modena era impossibile non fermarsi per salutarlo. Amava stare coi ragazzi ed era molto attento a tutto quello che si diceva, alle tendenze e alla musica. Una grande persona».

Max B

«Quelli trascorsi all’American Records sono stati anni magnifici che hanno segnato la mia vita e che mi fa piacere ricordare. Tutto cominciò durante un piovoso pomeriggio autunnale modenese in quel di Via Repubblica di San Marino che poi divenne la mia seconda casa. Bob mi aspettava per programmare l’uscita di un EP su Kyro ma non ci conoscevamo ancora. Le label erano nate da poco ma da quel giorno divenimmo amici inseparabili per anni. Era un tipo particolare, di origini pugliesi e permaloso ma di gran cuore e con una cultura musicale incredibile. Aveva un passato da musicista orchestrale e poi si mise a fare il DJ quando la figura di questo era un misto tra l’animatore e lo speaker ed era chiamato per intervallare le pause delle orchestre. Divenne presto un mito per me, conosceva tutti quelli che lavoravano presso le distribuzioni milanesi e a Modena era un assoluto punto di riferimento per i DJ che compravano dischi nel suo negozio. In quell’enorme capannone, che lui chiamava “la miniera”, erano stipati migliaia di dischi. All’ingresso c’erano la moglie e la figlia che lavoravano con lui, al piano superiore il tecnico del suono, Filippo Lo Nardo, un altro personaggio incredibile che sembrava un ragioniere ma in grado di usare le macchine come un diavolo. La mente di tutto e il re assoluto di quel mondo restava sempre lui, Roberto Attarantato alias Bob One. Dopo un periodo di reciproca conoscenza partì il nostro connubio vincente. Lui gestiva alcune delle etichette che andavano per la maggiore in Italia, io lavoravo per Tendence Europe, magazine mensile della famiglia milanese Martinenghi che trattava moda e nightlife per cui curavo recensioni e classifiche nazionali di locali, PR e DJ, quindi il gioco era fatto: discografia e pubblicità nazionale generavano visibilità, ed anche i nomi più importanti cominciavano ad accorgersi che a Modena stesse nascendo qualcosa di incredibile e chiedevano in continuazione di collaborare. Sulle tre label principali del gruppo, Sushi, Tomahawk e Kyro, approdarono artisti del calibro di Ricci, Gabry Fasano, Stefano Noferini e Claudio Diva e il progetto “DJ’s United Grooves” andò letteralmente a ruba. In questa escalation di successi le produzioni uscivano a raffica, una dietro l’altra, e le date a livello internazionale seguivano lo stesso ritmo. Avevamo spazi sulla carta stampata e cominciai a lavorare per il programma televisivo Crazy Dance. Come se non bastasse, un giorno si presentò Fabrizio Pareti con un nuovo progetto che Bob adottò subito. “Blob” fu l’apoteosi, divenne uno dei pezzi più suonati nelle discoteche e finì anche in radio. Seguirono le tournée all’estero e maxi feste in Italia. Tutto andò per il verso giusto, furono anni di ostriche e champagne insomma, ma poi iniziò il declino. Nella sua centralità e gestione patriarcale, Bob non riuscì a dare un’impronta manageriale al tutto e con la fine del fenomeno progressive ognuno cambiò pelle. Venne a mancare la coesione, il progetto condiviso naufragò e quella fu la fine di un sogno. Attarantato tornò ad occuparsi di distribuzione di dischi, Lo Nardo passò alla concorrenza, io cercavo di rimanere a galla iniziando un ping pong tra un club e l’altro, cominciando ad organizzare eventi. Ci allontanammo sempre più sino a limitare i contatti agli auguri di Natale mandati via internet. Finì tutto sebbene avessimo in mano un bazooka caricato a nitroglicerina. Ho provato ad analizzare più volte la situazione ma non sono mai riuscito a darmi una risposta certa. Probabilmente la causa fu l’inesperienza nel gestire in maniera aziendale ciò che ci stava capitando, forse non furono fatti investimenti adeguati per fare il classico salto di qualità, preferendo una gestione troppo casalinga. Gianfranco Bortolotti con molto meno fece molto di più con la sua Media Records. Al di là di ciò, comunque, sono stati anni di furore e rifarei tutto, nel bene e nel male».

Nevio M.

«Serbo un buon ricordo degli anni Novanta, in particolare il periodo che va dal 1993 al 1998 in cui ebbi modo di conoscere Bob Attarantato e la sua American Records. Nel 1993, insieme all’amico e socio Piero Zannoni, aprii un negozio di dischi a Faenza. Con pochi soldi ma tanto entusiasmo nacque il Mixopiù (di cui abbiamo dettagliatamente parlato in Decadance Extra, nda) e a rifornirci di vinili, CD, cassette e persino parte dell’arredamento fu proprio Bob. Qualche anno più tardi Piero e Bob lanciarono le nuove etichette discografiche orientate a techno, trance, tribal e progressive. A qualche progetto collaborai anche io. Ai tempi ero resident al Cellophane di Rimini ed avevo la fortuna di ricevere le copie promozionali in assoluta anteprima rispetto agli altri. Fui il primo, ad esempio, a suonare l’acetato di “Trumba Lumba” di Stefano Noferini, con diversi mesi d’anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale. Quando arrivò nei negozi ne vendemmo tantissimi visto che si era creata una spasmodica attesa. Devo ammettere che Bob era un ottimo imprenditore, su certe cose ci vedeva davvero lungo».

Cosa resta oggi dell’American Records?

La vista dall’esterno dell’ultima sede dell’American Records (Google Maps, 2016)

Scomparsa dal mercato discografico con l’arrivo del Duemila, l’American Records ha lasciato ben poche tracce dietro di sé. L’ultima sede legale è al 115/A di Via Vincenzo Monti, a Modena. Google Maps aiuta a sbirciare all’esterno con una foto scattata a giugno 2016: l’insegna è ancora lì.

Sul versante internet, il sito legato al dominio http://www.americanrecords.it, nato il 13 aprile del 2000, viene creato mentre l’attività di produzione discografica cessa o comunque rallenta in modo significativo. Il sito web, lanciato quando la sede è ancora al 20 di Via Repubblica di San Marino, sempre a Modena, non ha subito praticamente alcuna modifica nel corso degli anni ad eccezione dell’area shop varata nel 2001, un negozio online che tratta svariati generi, dal rock al metal passando per la musica leggera, il che lascia supporre che l’American Records, dopo l’exploit nella seconda metà dei Novanta, sia tornata ad essere quello che era in origine, un negozio di dischi.

Screenshot del sito dell’American Records (2001)

Voci di corridoio asseriscono che Attarantato abbia impiantato, in Via Repubblica di San Marino, una nuova società, la Bob Due Edizioni, che si occuperebbe di arredamento domestico ma è difficile stabilire se la notizia sia fondata. Certo è invece che dopo aver concluso la collaborazione con l’American Records, Filippo Lo Nardo ne inizia una nuova con un’altra etichetta modenese che si fa strada tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, la Stik, per cui produce “Pitfall” insieme a Ginger e qualche remix per Chicken Buns, Cosmic Commando e Wintermücke, quest’ultimo preso in licenza dalla Stik Trance curata per qualche tempo da Piero Zeta.

(Giosuè Impellizzeri)

© Riproduzione riservata

Tuxedomoon –

Tuxedomoon –  Adam Beyer & Henrik B – Vocal Image

Adam Beyer & Henrik B – Vocal Image Winx – Don’t Laugh

Winx – Don’t Laugh Laurent Garnier –

Laurent Garnier –  Joey Beltram – Energy Flash

Joey Beltram – Energy Flash Capricorn – 20 Hz

Capricorn – 20 Hz Moby – Natural Blues

Moby – Natural Blues Robert Miles – Children

Robert Miles – Children Daft Punk – Da Funk

Daft Punk – Da Funk Simple Minds – Theme For Great Cities

Simple Minds – Theme For Great Cities L’avventura nel mondo della “musica prodotta con le macchine” di Marco Capelli inizia discograficamente nel 1994, quando ha vent’anni e, attratto dalle sonorità trance e progressive trance, si fa chiamare MC Hair, una specie di inglesizzazione del suo nome anagrafico.

L’avventura nel mondo della “musica prodotta con le macchine” di Marco Capelli inizia discograficamente nel 1994, quando ha vent’anni e, attratto dalle sonorità trance e progressive trance, si fa chiamare MC Hair, una specie di inglesizzazione del suo nome anagrafico.

Sushi

Sushi Tomahawk

Tomahawk Kyro

Kyro Sinus

Sinus Speed Zone

Speed Zone Sub Ground

Sub Ground Silos Records

Silos Records Start Records

Start Records Status Records

Status Records

Carlo Andrea Raggi alias Cirillo è ricordato come una delle colonne portanti del Cocoricò, tra le discoteche più note in Italia. Con un mix selvaggio tra techno, hard trance ed hardcore, negli anni Novanta conquista pure il pubblico d’oltralpe figurando con una certa regolarità nelle lineup di eventi di rilevanza internazionale come MayDay, Energy e Love Parade. Basta girovagare un po’ su YouTube per imbattersi in una serie di clip relative alle sue numerose apparizioni: dall’

Carlo Andrea Raggi alias Cirillo è ricordato come una delle colonne portanti del Cocoricò, tra le discoteche più note in Italia. Con un mix selvaggio tra techno, hard trance ed hardcore, negli anni Novanta conquista pure il pubblico d’oltralpe figurando con una certa regolarità nelle lineup di eventi di rilevanza internazionale come MayDay, Energy e Love Parade. Basta girovagare un po’ su YouTube per imbattersi in una serie di clip relative alle sue numerose apparizioni: dall’

Negli anni Novanta il Cocoricò ha rappresentato per moltissimi la mecca dell’estremismo sonoro legato a techno (specialmente la più esasperata) e hardcore. La “piramide” di viale Chieti diviene un simbolo preso a modello da molte discoteche sparse per l’Italia ma in poche riescono a tenergli testa. Loris Riccardi, art director di allora, lo rende un divertimentificio che crea dipendenza e non teme rivali. «Non chiamatela discoteca, il Cocoricò è una discoteca come la sedia elettrica è una sedia: interpreta infatti le violenze più trattenute e le necessità più vitali di un certo tipo di gioventù in corsa verso il girosecolo. E quello che ti mostra non è una festa, è un bordello dei sensi vietati. È guerriglia musicale, lotta mimata, gioco di attacco e difesa» scrive Roberto D’Agostino su

Negli anni Novanta il Cocoricò ha rappresentato per moltissimi la mecca dell’estremismo sonoro legato a techno (specialmente la più esasperata) e hardcore. La “piramide” di viale Chieti diviene un simbolo preso a modello da molte discoteche sparse per l’Italia ma in poche riescono a tenergli testa. Loris Riccardi, art director di allora, lo rende un divertimentificio che crea dipendenza e non teme rivali. «Non chiamatela discoteca, il Cocoricò è una discoteca come la sedia elettrica è una sedia: interpreta infatti le violenze più trattenute e le necessità più vitali di un certo tipo di gioventù in corsa verso il girosecolo. E quello che ti mostra non è una festa, è un bordello dei sensi vietati. È guerriglia musicale, lotta mimata, gioco di attacco e difesa» scrive Roberto D’Agostino su