Qual è stato il primo disco che hai acquistato nella tua vita?

In realtà sono stati due. Ero solo un bambino ma già affascinato dal mondo della musica. Insieme alla mia migliore amica d’infanzia, decisi di investire la paghetta in due 45 giri, scegliendo tra le hit del periodo. Io optai per l’energia dei Knack con il classico “My Sharona” e “You And Me”, successo pop disco di un gruppo olandese chiamato Spargo, credo l’unico della loro carriera. La mia amica invece scelse “Video Killed The Radio Star” dei Buggles e “I Was Made For Lovin’ You” dei Kiss. Non avevo nemmeno un giradischi quindi usavamo di nascosto quello di suo fratello maggiore quando non era a casa, alzando il volume al massimo e sentendoci adulti e speciali.

L’ultimo invece?

Il nuovo album di Loraine James intitolato “Gentle Confrontation”. È un lavoro molto personale che fonde influenze IDM, glitch, R&B ed elettronica, oltre a intrecciare elementi digitali e acustici.

Quanti dischi conta la tua collezione? Riusciresti a quantificare il denaro speso per essa?

Il numero di dischi della mia collezione è in continua fluttuazione, purtroppo non dovuto a una costante crescita. Nel corso degli anni ho dovuto separarmi da una considerevole quantità di vinili in più di un’occasione, a causa di traslochi in appartamenti dove non potevo portare con me l’intera raccolta. L’ultimo di questi dolorosi addii risale a tre anni fa, quando ho dovuto prendere la difficile decisione di separarmi da oltre cinquecento titoli tra quelli che avevo lasciato a casa di mia madre, a Roma. Ho spedito una quantità ancora maggiore a Londra ma per motivi logistici e di costi sono stato costretto a scremare quei cinquecento. È un po’ che non conto quelli che ho ancora a casa, molti sono ancora imballati in vari cartoni il che rende la quantificazione più complicata. Credo comunque che oscillino tra i duemila e i tremila. Per quanto riguarda i costi, anche in questo caso è difficile stabilirli in modo preciso. Nella collezione ci sono molti titoli che ho ricevuto come promo nel corso degli anni, sia come DJ che giornalista, e molti altri durante il periodo in cui ho lavorato a BBC Radio 1 con Pete Tong.

Dove è collocata e come è organizzata?

Avevo un sistema di catalogazione basato su generi, artisti ed etichette, ma anche quello ha subito le conseguenze dei vari traslochi e si è disfatto nel tempo. Mi sono ripromesso più volte di iniziare a ricostruire un certo ordine ma continuo a rimandare. Attualmente gli acquisti più recenti e i dischi che utilizzo più spesso quando faccio set in vinile sono sistemati in un’apposita libreria in salone, oltre che in flight case pronti per le serate. Quelli a cui accedo meno frequentemente invece sono sparsi tra un’altra libreria, varie scatole sigillate e diverse borse che conservo con cura in un ripostiglio.

Segui particolari procedure per la conservazione?

Purtroppo devo ammettere di non essere particolarmente rigoroso su questo aspetto, e i puristi potrebbero storcere il naso a sentirlo. Tuttavia, allo stesso tempo, posso affermare di aver sempre prestato grande attenzione alla cura dei miei dischi, e negli anni ho puntualmente ricevuto apprezzamenti per le loro condizioni impeccabili. Solo alcuni di quelli che avevo lasciato a casa dei miei, in Italia, hanno subito piccoli danni alle copertine a causa delle variazioni eccessive di temperatura nella stanza in cui erano conservati.

Ti hanno mai rubato un disco?

Una volta è successo che alcuni dischi siano scomparsi da casa mia, e il sospetto ricadde su una persona che era stata ospite qualche tempo prima. Tuttavia il danno più grande me lo causò mio padre che, con buone intenzioni ma ingenuamente, concesse l’accesso ai miei dischi che erano conservati a casa sua, al figlio di un amico che stava iniziando a fare il DJ. Considerando la grande quantità di dischi, secondo lui darne via qualcuno non avrebbe fatto molta differenza. Ho scoperto tutto ciò solo molto tempo dopo quando, cercando alcuni titoli che sembravano svaniti nel nulla, me lo rivelarono. Sono riuscito a recuperare solo alcuni di quei dischi ma purtroppo altri, di cui mi sono ricordato negli anni successivi, sono rimasti irrimediabilmente perduti.

C’è un disco a cui tieni di più?

Ci sono diversi titoli che hanno un significato davvero speciale per me. Sono una persona che spesso associa oggetti e momenti a preziose memorie. Tra questi, per esempio, gli album che ho comprato con i primi risparmi appena entrato nell’adolescenza occupano un posto particolare nel mio cuore. Parlo di dischi come “Love” dei Cult e “Black Celebration” dei Depeche Mode, che sono intrisi di ricordi di quel periodo. Lo stesso vale per i primi 12″ di house e rap, quando queste scene stavano emergendo, dischi a cui ho dedicato interi pomeriggi ad allenarmi a metterli a tempo e che hanno un posto speciale nel mio cuore. Poi ci sono tanti altri titoli a cui tengo per motivi personali. La lista sarebbe abbastanza lunga.

Quello che ti sei pentito di aver comprato e che regaleresti volentieri?

Negli anni ho acquistato vari dischi di cui mi sono pentito una volta ascoltati a casa o dopo averli suonati in un club. Al contrario, ovviamente, ci sono stati titoli che avevo inizialmente scartato ma che ho rimpianto dopo averli ascoltati in un club. Nel corso del tempo ho fatto una sorta di pulizia degli errori, almeno per la maggior parte di essi. Qui a Londra, i vari Music & Video Exchange che comprano e vendono dischi, si sono sempre dimostrati estremamente utili, già in tempi pre Discogs.

Quello che cerchi da anni e per il quale saresti disposto a spendere una cifra significativa?

Un titolo che mi è stato alquanto difficile trovare, tanto che alla fine ho dovuto accontentarmi di una copia non ufficiale, è stato quello della colonna sonora del film “Solaris” composta da Cliff Martinez. Fu pubblicata in un numero molto limitato e per anni non ci sono state ristampe o altre edizioni. Un album che invece ho sempre desiderato e per cui sarei disposto a sborsare una cifra importante ma ragionevole, visto che alla fine copie in giro se ne trovano, è il leggendario “The Black Album” di Prince nella sua versione originale, considerando che nel corso degli anni sono state diffuse diverse copie non ufficiali. Poi ci sono alcuni lavori di Moodymann e Aphex Twin, il trittico colorato “Z Record” su Underground Resistance e alcune rare stampe dei Coil e Can, tutti titoli per cui sarei disposto a spendere cifre più alte.

Quello con la copertina più bella?

Ci sono davvero molte copertine che meriterebbero di essere menzionate. Dall’estetica sempre curata di Björk e Pet Shop Boys al minimalismo dei Depeche Mode di “Violator”, dall’impatto industriale dei primi Nine Inch Nails, Front 242, Nitzer Ebb fino a quelle che hanno segnato nuove scene come nel caso dei primi Massive Attack, Nirvana, New Order o Aphex Twin e l’intera produzione della Warp Records in generale. O ancora copertine iconiche come quella di “I Get Wet” di Andrew W.K. o quelle dominate dalla palette rosso, bianco e nero dei White Stripes. Una copertina che mi viene in mente per la sua immagine unica è quella del promo del singolo “Before” dei sopraccitati Pet Shop Boys. Raffigura il primo piano di una parte intima (lascio a voi il piacere di scoprire di quale si tratti) nelle varianti blu, rosa e bianco e nero. Quando uscì era un promo molto ricercato, tanto per la sua audacia quanto per l’esclusività.

Che negozi di dischi frequentavi da ragazzino e adolescente?

Da bambino, quando vivevo a Napoli, ho iniziato a esplorare i negozi di dischi praticamente da subito. Ricordo di aver costretto mia madre a fare una sosta fissa in un negozio che, se la memoria non mi inganna, si chiamava Top Music ed era uno dei punti di riferimento per i dischi nel quartiere Vomero, dove vivevamo. Nel frattempo mi perdevo tra gli scaffali pieni di vinili, affascinato dall’atmosfera e dalle copertine, anche se ovviamente a quell’età non conoscevo né gli artisti né altro. All’epoca, come ho accennato prima, non avevo nemmeno un giradischi a casa, era solo pura attrazione e passione. Quando ci siamo trasferiti vicino Roma, da adolescente, i miei punti di riferimento divennero i negozi storici della Capitale come Disfunzioni Musicali, il paradiso per gli acquisti alternativi e gli import, un vero tempio dove trovavi i titoli più oscuri, e per quanto riguarda la dance, posti come Goody Music di Claudio Donato, che è ancora in attività, ed altri come Re-Mix e Mix Up. Facevo anche ordini per corrispondenza dai pilastri della scena dance italiana, Disco Più di Rimini e Disco Inn di Modena. Ogni singolo negozio di dischi per me era un tempio magico, e anche quello di quartiere meno fornito diventava una tappa obbligata. Il semplice tocco delle pile di vinili e lo sfogliare con le mani tra i vari titoli mi trasportavano in una dimensione unica. Quando poi ho iniziato a frequentare i negozi specializzati in musica dance, si è aperta un’ulteriore dimensione. Trovarmi tra persone appassionate come me per questo nuovo e unico fenomeno, che il mondo esterno non aveva ancora scoperto e guardava con leggerezza e sospetto, fu un’esperienza straordinaria. Ci sentivamo unici, speciali. Sapere che in certi giorni e orari specifici dovevi visitare un negozio per beccare quelle rare chicche che arrivavano in pochissime copie prima dell’uscita ufficiale, ascoltare i consigli di chi lavorava nel negozio e conosceva i tuoi gusti. trovare una postazione libera, mettere su le cuffie, posare la puntina sul vinile e lasciarsi trasportare dalla musica… non saprei davvero dove fermarmi nel descrivere l’unicità e l’immensa magia di quegli anni.

Cosa ricordi relativamente all’avvento della house e della techno in Italia? Era complesso approvvigionarsi di nuovi titoli? Che “filtro” usavi per orientarti nel mare magnum di pubblicazioni settimanali? Seguivi, ad esempio, programmi radiofonici specializzati, leggevi riviste o ti affidavi semplicemente ai suggerimenti dei negozianti stessi?

Magia. Furono anni di pura magia e scoperta. La house e la techno, così come il rap, hanno rappresentato su vari aspetti le ultime grandi rivoluzioni musicali. Da allora non ci sono stati generi altrettanto rivoluzionari ma solo derivazioni e surrogati. Posso considerarmi incredibilmente fortunato ad aver vissuto in quel periodo. I miei primi approcci a questo movimento erano legati a programmi radio, sia nazionali che locali, che andavano in onda principalmente nei fine settimana e durante la notte, ma anche nel pomeriggio dopo la scuola. Da Italia Network ai mixati di Dimensione Suono, dal DeeJay Time ai programmi pomeridiani di Centro Suono che era un punto di riferimento per noi di Roma e dintorni, passando per gli eccezionali anni di Planet Rock e Suoni e Ultrasuoni: ero un avido ascoltatore di tutti questi programmi. Li registravo diligentemente su varie cassette e poi li editavo sulla doppia piastra, creando una forma primordiale di remix e di edit. Le riviste specializzate che arrivarono poi rappresentarono un’altra preziosa risorsa. Dalle inglesi Mixmag e DJ, quando riuscivo a recuperare delle copie, alle italiane come Discotec, Rumore e DiscoiD, ogni opportunità di scoprire e leggere su nuovi artisti, club e dischi non veniva mai persa. C’erano nomi di cui mi fidavo e che seguivo più ciecamente di altri. Tutto il team serale di Radio 2, quello legato a Planet Rock e ai successivi show, era ovviamente una garanzia, esperti unici nei vari generi, e DJ nostrani come Massimino, Ralf, Claudio Coccoluto e Luca Colombo, solo per citarne alcuni, erano delle vere guide di cui leggevo ogni classifica e recensione. Ricordo che Massimino e Claudio Coccoluto, per esempio, mi fecero scoprire alcuni di quei dischi house che sono rimasti tra i miei preferiti di sempre, come “Tonite” dei Those Guys. Non era poi così difficile trovare copie in giro una volta che arrivavano le versioni importate o venivano licenziati da etichette italiane, la vera sfida era accaparrarsi i leggendari promo.

Negli anni Novanta la scena della musica dance cambia nel profondo, sia nel comparto discografico che sotto il profilo organizzativo nei locali. A Roma prende piede un format importato dal Regno Unito, quello dei rave. Come hai dichiarato pubblicamente qualche tempo fa, il primo a cui partecipi è “Stop The Racism!”, svoltosi il 16 febbraio 1991 a Monterotondo. Cosa ricordi di quell’evento?

Sono trascorsi più di trent’anni ma come potrei dimenticarlo? Forse non ne ricordo tutti i dettagli ma indelebili sono l’emozione, l’eccitazione e l’energia di essere lì, di vedere esibirsi dal vivo artisti come Adamski e Digital Boy, di cui avevo sempre sentito parlare e visto nei video, e poi sentire le prime note di “Killer” (di cui parliamo qui, nda) e urlare all’unisono col resto della folla entrando in una sorta di trance. Erano tutte esperienze nuove non solo per noi, ma per la maggior parte delle persone presenti. Sentirsi parte di qualcosa di così grande, capire che fosse la nascita di un movimento ed essere al corrente che la maggioranza dei tuoi coetanei nemmeno sapeva dell’esistenza di tutto ciò è stato incredibile. Vissi quell’esperienza insieme al mio migliore amico, appena patentato come me. Prendemmo la macchina di suo padre e ci avventurammo verso il luogo del rave, che distava un bel po’ dalla zona in cui abitavamo. La mattina dopo, quando era ora di tornare a casa, ci perdemmo irrimediabilmente nelle strade della provincia romana. Non esistevano strumenti come Google Maps o navigatori e nemmeno telefoni cellulari per avvisare casa. Dopo ore di guida senza meta, chiamammo da una cabina telefonica trovando i nostri genitori estremamente preoccupati che si erano già contattati diverse volte cercando di capire cosa fare. Loro non sapevano nemmeno dove fossimo andati e anche se glielo avessimo detto, non avrebbero capito. Facile immaginare la situazione. Qualche anno dopo, con altri amici, abbiamo guidato fino a Monaco e ritorno per un Tribal Gathering nell’ex aeroporto. In quel caso i genitori non furono nemmeno informati del viaggio. I tempi erano profondamente diversi da oggi e le avventure irresponsabili costituivano una parte integrante dell’esperienza stessa.

Nel ’92 inizi a scrivere di musica per la rivista DMM – Dance Music Magazine diretta da Carlo De Blasio. Come organizzavi il lavoro editoriale in epoca pre internettiana?

Fu la mia prima esperienza come giornalista. Era una storia completamente nuova per me, ma così come avevo fatto con la mia prima trasmissione radiofonica qualche anno prima, decisi di lanciarmi e li contattai per chiedere di collaborare. Ricordo di aver ricevuto una copia del primo numero della rivista al SIB di Rimini e, una volta tornato a Roma, pieno di entusiasmo, mi proposi a Carlo per scrivere. Mi chiesero subito di realizzare un profilo di Radio Dimensione Suono per il numero successivo, se non erro il secondo o forse il terzo. Non avevo mai fatto nulla del genere in precedenza, ero del tutto inesperto, e non sapevo nemmeno cosa volesse indicare il numero di “cartelle” da inviare. Per evitare di far trasparire la mia impreparazione, chiamai quelli di Planet Rock. In onda c’era il leggendario Luca De Gennaro, credo con Gennaro Iannuccilli e non ricordo chi altro. Lasciai un messaggio, sicuro che dalla loro vasta esperienza mi avrebbero aiutato. Spiegai che, durante le mie ricerche da studente universitario, mi ero imbattuto nel termine “cartella giornalistica” e chiesi di spiegarmi cosa significasse quel formato. Mi risposero in onda poco dopo, e da lì ho iniziato a scrivere il mio primo articolo. A essere a conoscenza di questo simpatico aneddoto erano solo i miei, non l’ho mai rivelato ad altri prima di questa intervista. Inizialmente facevo tutto in modo molto artigianale, prendendo appunti con penna e block notes, cercando di scrivere il più possibile. Poi tornavo subito a casa per trascrivere tutto al fine di evitare di dimenticare dettagli importanti. In seguito ho acquistato un registratore portatile che ha reso la mia vita più facile. La trascrizione degli articoli era ovviamente fatta a mano, prima con carta e penna, successivamente con una macchina da scrivere. Infine inviavo tutto in redazione tramite fax. Era il metodo di quegli anni, molto più complicato rispetto ai giorni nostri, ma in quell’epoca non si vedevano pro o contro, era semplicemente la modalità che tutti seguivano.

Nel 1995 ti trasferisci a Londra: quali ragioni ti convincono a lasciare l’Italia per emigrare oltremanica?

Londra in quegli anni rappresentava l’epicentro non solo della scena musicale ma anche delle nuove tendenze in moda, arte, società e molto altro. Come tanti, seguivo costantemente tutto ciò che accadeva in questa città attraverso le varie riviste, assorbendo ogni ispirazione e rimanendo affascinato da ogni aspetto. Ho trascorso circa due mesi nella Capitale britannica durante un’estate con un amico, e decisi subito che l’anno successivo mi sarei trasferito lì, nonostante fossi già impegnato con gli studi universitari a Roma. Londra aveva un fascino unico e il richiamo era irresistibile. Quando mi sono trasferito, la città non ha deluso le mie aspettative anzi, è stata ancora più intrigante e coinvolgente di quanto avessi immaginato. Purtroppo, non posso dire la stessa cosa della Londra di oggi. Nel corso degli anni, molte delle caratteristiche che rendevano la città unica sono state erose o cancellate, inclusi il tessuto della nightlife e della scena musicale che ora appaiono notevolmente ridotti.

Come racconti in un’intervista di Luca Schiavoni pubblicata da DJ Mag Italia il 20 maggio del 2012, nella Capitale britannica diventi un referente del negozio riminese Disco Più: «mi affidarono il compito di “scavare” tra i promo per procurare le esclusive che si trovavano solo a Londra. Dovevi avere buoni amici nei negozi di dischi che te li conservavano sotto banco». Come ricordi quei tempi vissuti da “promo hunter”?

Incontrai Gianni Zuffa, il proprietario di Disco Più, diverse volte al SIB di Rimini. Quando decisi di trasferirmi a Londra, nacque l’idea di agire come procacciatore di dischi promozionali, sfruttando sia i contatti che loro avevano già, sia cercandone di nuovi. Noi italiani eravamo tra i più ossessionati dalla ricerca di titoli inediti e rari, alcuni dei quali nel corso degli anni sono diventati veri e propri oggetti del desiderio. È stata un’esperienza assai stimolante ed eccitante. C’era una sorta di competizione con altri procacciatori di promo di negozi diversi, ma è sempre stata amichevole e leale, nessuno cercava di rubare i contatti agli altri. Ci si svegliava presto per essere i primi a passare dai vari negozi, ma a volte bisognava tornarci più volte durante la stessa giornata perché le consegne non si concentravano in un unico orario. Ogni settimana facevamo il giro degli uffici delle etichette e dei distributori. Eravamo costantemente aggiornati su ogni nuova uscita, senza trascurare alcun genere musicale. Inoltre c’erano eventi annuali come il Winter Music Conference di Miami, attesissimo proprio per le stampe promozionali esclusive che avrebbero fatto impazzire per mesi i DJ. I titoli ambiti si susseguivano continuamente. Lo scorso anno la rivista inglese Faith mi ha chiesto di stilare una classifica dei promo più ricercati in quegli anni in Italia, ma sarebbe stata un’impresa ardua realizzarne una definitiva. Ho stilato invece una lista delle etichette più ambite, menzionando alcune di esse come Junior Boy’s Own, AM:PM, MAW, Strictly Rhythm, F Communications, Wave, Azuli, Roulé, Freetown, Underground Resistance, Talkin’ Loud …

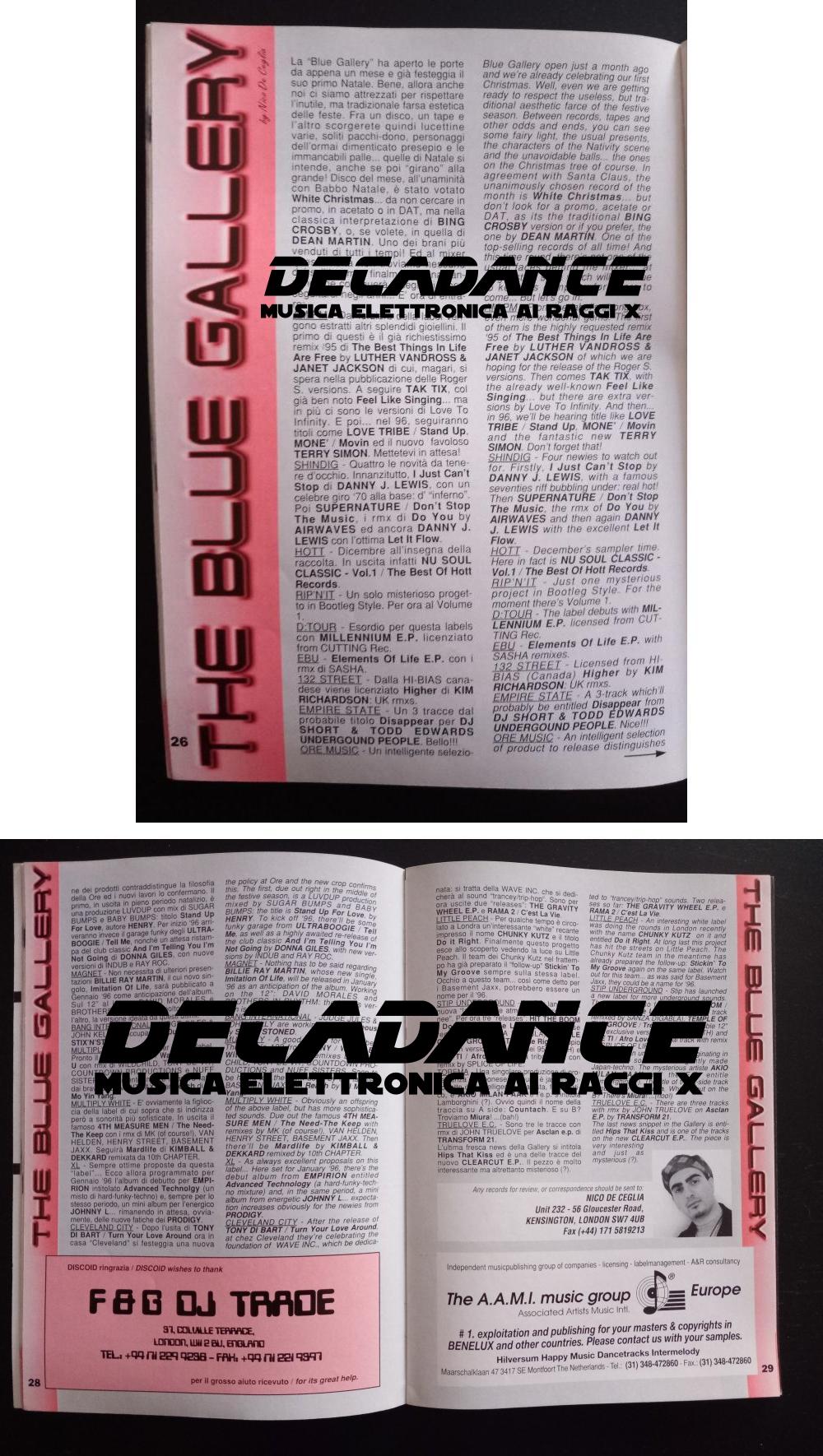

A novembre del ’95 parte The Blue Gallery, la tua rubrica contenuta nel magazine gratuito di informazione discografica legato proprio al Disco Più, DiscoiD, a cui peraltro sono destinate anche alcune interviste da te curate per la rubrica “Label Of The Month”, e in seguito concretizzi la collaborazione con Italia Network e Roberto Corinaldesi. Ritieni che, ai tempi, iniziative di questo tipo alimentassero in qualche modo l’attenzione nei confronti di (certa) musica, solitamente fuori dalle orbite pop(olari)? Gli appassionati di techno, house e derivati, che leggevano avidamente recensioni e segnalazioni e che seguivano programmi di settore in radio, si sono estinti con lo sdoganamento del web o si sono trasformati in qualcos’altro?

L’idea della mia rubrica The Blue Gallery nacque parallelamente all’inizio della collaborazione con Disco Più. Volevo creare una sorta di galleria immaginaria in cui esporre ogni mese le ultime novità in arrivo. Un concept simile emerse anche durante il mio periodo a Italia Network, dove presentavo in diretta telefonica da Londra un nuovo disco ogni giorno. In seguito, dopo Corinaldesi, continuai la missione quotidiana con Marco Biondi su quella che sarebbe diventata RIN. Senza dubbio, tali iniziative erano strumenti vitali in quegli anni per diffondere nomi e suoni emergenti. Io stesso, in quanto appassionato, attingevo da ogni singola fonte di informazione musicale, ed è stato naturale passare dal ruolo di fruitore all’altro lato, in cui avevo l’opportunità di diffondere tali novità. Il web ha completamente rivoluzionato e frammentato queste abitudini, così come molte altre. Ha fornito incredibili strumenti che hanno reso molto più facile la scoperta e gli aggiornamenti costanti su ogni cosa, ma ha anche reso tutto meno specifico e meno diretto agli appassionati, abbattendo divisioni di genere nella nostra scena e neutralizzando, per esempio, quelle anteprime esclusive che erano un elemento fondamentale nel percorso di un disco. Purtroppo l’accesso globale ha portato anche a una massificazione estrema, con la quasi scomparsa delle scene più alternative e underground a favore di un flusso sonoro più facilmente praticabile e di consumo. Negli ultimi anni si è addirittura dato più rilievo ai contenuti visivi a discapito di quelli sonori. Tuttavia gli appassionati, sia delle vecchie che nuove generazioni, sono ancora presenti e capaci di scoprire le varie gemme in mezzo al marasma e alla vastissima offerta di materiale disponibile. È una categoria che ha dovuto e saputo evolversi, scoprendo nuovi strumenti di ricerca unici rispetto all’era pre web.

Per un certo periodo hai lavorato negli uffici di Black Market. Di cosa ti occupavi?

Black Market è stato un luogo simbolo per tutti i DJ e appassionati di dischi che visitavano Londra. Io stesso corsi subito a farci un salto la prima volta che venni qui in vacanza, per poi diventare un assiduo frequentatore quando mi trasferii. Nel periodo in cui mi occupavo di ricerca promo lo visitavo più volte al giorno, conoscevo molto bene quindi tutti quelli che lavoravano in negozio, sia al piano terra nella sezione house e techno che nel basement dedicato a jungle e drum’n’bass. Naturalmente avevo contatti anche con coloro che lavoravano negli uffici al piano di sopra incluso il capo, David Piccioni. All’inizio del nuovo millennio, quando l’idea di avere una presenza online cominciò a divenire essenziale per ogni store, mi contattò proprio David. Stava pianificando il primo sito web del negozio e mi offrì l’opportunità di supervisionarne i contenuti e il database. Sebbene fosse una novità per me, la mia esperienza passata mi diede la sicurezza necessaria e la prospettiva di unirmi a un team e a un’azienda che ammiravo profondamente non poteva che farmi dire di sì. Nel corso della creazione del sito, ho curato le classifiche settimanali per il negozio, ho stabilito nuovi contatti con le etichette e mi sono occupato di inserire ogni singolo disco che ci arrivava nel database. Quest’ultimo compito era particolarmente appagante per me dato che, fatta eccezione per il manager del negozio, ero il primo a mettere le mani su tutte le nuove uscite che arrivavano quotidianamente. Black Market era una tappa obbligata per i DJ di ogni calibro e provenienza. Basta citarne uno e con molta probabilità l’ho incontrato lì in quegli anni. È stata un’esperienza incredibile che mi ha preparato per il passo successivo con Pete Tong e BBC Radio 1. Durante il mio periodo lavorativo da Black Market, ho anche iniziato a stilare una classifica settimanale online per la prestigiosa rivista inglese Muzik, che purtroppo chiuse i battenti nel 2003. In seguito ho curato classifiche e recensioni per Ministry, il mensile del Ministry Of Sound, che però ebbe vita breve. Per un periodo sono stato anche membro del panel che stilava la leggendaria Buzz Chart per Update, classifica di riferimento in quegli anni. Al Ministry Of Sound ho pure avuto il mio primo programma radiofonico inglese, andando in diretta ogni due settimane per due ore. Nel programma presentavo novità musicali e ospitavo artisti dal vivo. Svariati amici italiani, come Stefano Fontana e Luca Bacchetti, vennero a trovarmi quando si trovavano in città, e ho avuto il piacere di accogliere nomi come Swayzak, Richard Sen, Rob Mello e molti altri. La radio del Ministry è stata una delle prime a sperimentare le trasmissioni via internet, attiva ben prima di molte altre giunte in seguito.

Nel 2001 incontri Pete Tong e inizi a collaborare con lui sia come A&R per la FFRR che a BBC Radio 1 «cercando di fargli scoprire le cose più “underground”, come se fossimo ancora nell’era dei white label, riuscendo a mettere un po’ del nostro tocco e dando modo ad alcuni artisti italiani di essere presenti nello show», parafrasando ancora la sopramenzionata intervista di Luca Schiavoni del 2012. Ricordi almeno tre pezzi made in Italy che segnalasti a Tong e i suoi relativi commenti a caldo?

È stata un’esperienza straordinaria quella con Pete. Ho lavorato con lui per dodici anni, affiancandolo nella selezione settimanale per lo show. Nel corso del tempo questo rapporto lavorativo si è sviluppato in una sincera amicizia e stima reciproca. Ancora oggi, quando mi imbatto in titoli promettenti che potrebbero catturare il suo interesse, non esito a consigliarglieli. Come ho sottolineato in passato, Pete era già in contatto con la maggior parte dei grossi nomi della scena, ed era riconosciuto per il suo significativo impatto sul panorama dance internazionale. Se sceglieva di suonare un brano in radio poteva davvero cambiare il destino di quel disco e dell’artista che lo aveva creato. Il mio ruolo, oltre a effettuare con cura una preselezione tra l’enorme quantità di promo e acetati che arrivavano in ufficio ogni settimana, era far scoprire a Pete i titoli più alternativi e underground. Ho portato poi un po’ di estetica e attitudine italiana in un team che fino a quel momento era stato completamente inglese. Abbiamo creato subito una sintonia e Pete si è fidato immediatamente dei miei suggerimenti. Il mio arrivo nello show avveniva sulla scia di un paio di anni eccellenti per le produzioni italiane all’estero. Basti pensare ai numeri uno di Black Legend e Spiller in Regno Unito l’anno precedente, e alle tracce di Planet Funk e Par-T-One, ancora freschi successi in quel momento. Fra i nomi nostrani che ho contribuito a promuovere in quei primi anni a BBC Radio 1 ci sono Moony, Alex Gaudino, Antillas, Stylophonic, Psycho Radio, Pasta Boys, Santos, Pink Coffee, Nufrequency… per citarne solo alcuni. Poi ne sono arrivati molti altri, tra cui Tale Of Us, giusto prima della mia uscita dalla radio, e Fango, subito dopo. Non ricordo nei dettagli i commenti di Pete su questi lavori, ma è innegabile che fossero molto positivi, essendo poi stati artisti che hanno ricevuto il suo supporto in radio e nei club. Un aneddoto divertente? Tutti gli italiani che Pete incontrava in giro per il mondo gli dicevano puntualmente che erano miei amici.

Ci sono state anche “sviste”, ossia pezzi che gli avevi consigliato ma di cui non riuscì a cogliere subito le potenzialità?

Sono numerosi i titoli che negli anni avevo suggerito e che per varie ragioni furono trascurati per poi essere rivalutati, ma preferisco non entrare nei dettagli.

«È facile notare produzioni di fattura più che mediocre presenti in classifica e vendere migliaia di copie. Molti si fidano troppo di quanto gli venga detto da alcune persone non riuscendo ad analizzare da sole il valore delle singole produzioni o comprando un disco solo perché viene imposto dal mercato. […] Si tende quindi a far nascere mode che poi verranno puntualmente oscurate per dare spazio ad altre, e questo è un meccanismo schifoso»: a sostenere ciò è Lory D in una tua intervista pubblicata su DMM a febbraio del 1993. A distanza di poco più di trent’anni, la situazione è rimasta la stessa? Probabilmente a essere cambiate sono solo le modalità di persuasione?

Ricordo con piacere l’incontro con Lory D per l’intervista finita sulle pagine di DMM, occasione in cui andai a trovarlo nel suo studio a Roma. Rispetto a molti altri artisti dell’epoca, Lory era già avanti sia musicalmente che nella visione di come stava evolvendo la scena. Come non dargli ragione per quelle parole e come non vedere ancora oggi il loro significato, forse ancora più evidente di allora. Nel 1993 il mercato aveva già la sua quota di prodotti di qualità mediocre, proprio come oggi. D’altra parte, il consumatore medio tende ad accontentarsi di ciò che gli viene offerto, senza scavare a fondo per scoprire il resto. Tuttavia, trent’anni fa, era più facile evitare questi prodotti scadenti e concentrarsi su altro nel vasto panorama delle uscite discografiche. Oggi la massificazione ha raggiunto proporzioni enormi e il prodotto scadente e mediocre sembra dominare. Ci vogliono molto più tempo ed energie per scartare tali prodotti e concentrarsi su quelli di valore. I social media inoltre rappresentano uno strumento perfetto per amplificare il mediocre e dare voce a molte persone senza particolari talenti, se non la capacità di promuovere se stessi.

Una quindicina di anni fa circa hai dato avvio alle tue produzioni discografiche prevalentemente legate all’attività di remixer, su tutte il progetto Hyena Stomp condiviso con un altro italiano trapiantato a Londra, Severino Panzetta. Col senno di poi, avresti iniziato prima tale percorso artistico, quando comporre e incidere musica era più gratificante e remunerativo?

Hyena Stomp è stato un progetto affascinante. Abbiamo cercato di coniugare in un progetto artistico la nostra lunga amicizia e la passione per la scena club. Ci siamo dedicati principalmente ai remix, lavorando su brani di artisti come Tevo Howard & Tracey Thorn, DJ Hell, The 2 Bears o Ali Love, ma abbiamo anche dato vita a produzioni originali per label come la Rebirth. Dopo qualche anno abbiamo deciso di mettere in gioco i nostri veri nomi firmando remix per Róisín Murphy, Basement Jaxx, Ashley Beedle e tanti altri. Prima di Hyena Stomp, avevo già lavorato su progetti con altri amici, e anche dopo ho continuato a esplorare varie direzioni musicali. Ricordo con orgoglio il remix realizzato per “The Wanderer”, il classico di Romanthony pubblicato su Glasgow Underground sotto lo pseudonimo Photo 51, in collaborazione col talentuoso Franky Redente. Inoltre ci sono stati altri lavori firmati con Rui Da Silva, ma sono consapevole che avrei potuto investire più tempo in studio e sviluppare una discografia maggiormente consistente nel corso degli anni. Spesso mi trovavo a gestire una miriade di progetti contemporaneamente e questo mi ha impedito di dedicare periodi lunghi alla produzione. Qualche tempo fa, un po’ deluso dall’evoluzione dell’industria musicale, ho deciso di prendermi una pausa e concentrare le mie energie altrove, in attesa che tornasse l’ispirazione. Ora credo di essere pronto per nuove avventure in studio e non solo.

Ipotizziamo che The Blue Gallery appaia ancora mensilmente su DiscoiD e che le collaborazioni con la FFRR e BBC Radio 1 siano ancora in essere: quali sono i tre brani che segnaleresti attraverso questi canali?

È importante sottolineare che ciò che inserivo nella mia rubrica su DiscoiD e suonavo nei miei set non sempre si adattava allo show di Pete su BBC Radio 1, che aveva un approccio tendenzialmente più mainstream. Tuttavia i tre brani che ho selezionato qui avrebbero sicuramente trovato posto nei miei spazi. Comincerei con l’album “Stars Planets Dust Me” dei A Mountain Of One, reinterpretato magistralmente da Ricardo Villalobos. Basta menzionare i nomi per capire la ragione per cui ho scelto questo disco. Villalobos aveva già realizzato lo scorso anno una splendida versione del singolo “Black Apple Pink Apple” tratto dall’album, e questa collaborazione si è poi estesa a una reinterpretazione dell’intero lavoro. Nel tipico stile del cileno, ogni traccia è stata sottoposta a un raffinato processo di ristrutturazione, spogliata degli elementi originali e arricchita da tocchi discreti in punti strategici. Restando nel territorio di brani lunghi oltre i dieci minuti, vorrei menzionare il remix creato da Lovefingers per “Return To Centaurus” dei Mildlife. Con ben quattordici minuti e mezzo di durata, questo brano si snoda in un movimento lento, ipnotico e sensuale, idealmente definito nella presentazione che accompagna il promo come “erotic disco”. Infine, com’era tradizione nel mio spazio su DiscoiD così come nei miei programmi radiofonici e DJ set, ho sempre dato spazio a etichette e artisti che magari erano meno noti nel circuito grosso ma che meritavano il supporto. Oggi più che mai, questi talenti indipendenti e di nicchia dovrebbero ricevere l’attenzione che meritano. In tale contesto evidenzio la prossima uscita di David Agrella sulla sua etichetta AGR. David è un amico che vive a Londra da diversi anni e sta attirando l’attenzione grazie al suo stile distintivo. La precedente uscita includeva i remix di Baby Ford e GNMR, questa nuova contiene le tracce originali insieme ai remix di Priori e Domenico Rosa, a conferma della coerenza sonora.

Estrai dalla tua collezione dieci dischi a cui sei particolarmente legato illustrandone i motivi.

The Knack – My Sharona

The Knack – My Sharona

Ho già spiegato in apertura il significato che per me ricopre questo 45 giri del 1979, il mio primo acquisto discografico quando ero ancora un bambino, insieme a un altro degli Spargo. Tuttavia, tra i due, “My Sharona” era senza dubbio quello a cui tenevo di più. Un disco dal sound ribelle che mi faceva sentire più vicino al mondo degli adulti, sicuramente quello che ho ascoltato e riascoltato di più fra i due nel corso degli anni.

Depeche Mode – Black Celebration

Depeche Mode – Black Celebration

Ero già rimasto affascinato dai precedenti lavori dei Depeche Mode, e l’anno prima avevo acquistato sia il singolo “Shake The Disease” che la raccolta “The Singles 81-85”. Poi corsi a comprare “Stripped” che anticipò l’uscita dell’album. Con questo LP del 1986 si consolidava l’evoluzione verso sonorità più cupe e industriali che i Depeche Mode avevano iniziato qualche tempo prima. Era un sound perfettamente in linea con lo spirito alternativo e dark che stava emergendo in me nei primi anni dell’adolescenza.

Public Enemy – Fear Of A Black Planet

Public Enemy – Fear Of A Black Planet

L’estetica militante, i messaggi altamente politicizzati e diretti e anche l’uso abile e all’epoca ancora innovativo di campioni e drum machine nella composizione delle canzoni: tutti questi elementi catturarono la mia immaginazione e il mio lato ribelle quando ero adolescente. Come nel caso dei Depeche Mode, anche i Public Enemy erano già presenti nella mia playlist grazie ai loro precedenti lavori, ma fu questo album, anticipato dal singolo “Fight The Power” utilizzato da Spike Lee nel film “Do The Right Thing” e che ovviamente acquistai, a farmi sentire una connessione ancora più forte con la band. Poi ebbi l’opportunità di vederli dal vivo a Roma in un tour in cui condivisero il palco coi Run-DMC e Derek B.

Róisín Murphy – Ancora Ancora Ancora (Severino & Nico De Ceglia Remix)

Róisín Murphy – Ancora Ancora Ancora (Severino & Nico De Ceglia Remix)

Come accennato prima, ho realizzato vari progetti in studio con l’amico Severino di Horse Meat Disco, tra qui questo. Róisín aveva appena finito di lavorare a un disco in cui reinterpretava dei classici italiani di Mina, Lucio Battisti, Gino Paoli, Patty Pravo e altri e ci offrì l’opportunità di remixare la sua versione del classico di Mina, “Ancora Ancora Ancora”. Decidemmo di mantenerlo a bassi bpm e di dare un tocco balearic disco, scelta che poi si è rivelata vincente. La nostra versione è diventata un vero e proprio anthem nei set di artisti leggendari come DJ Harvey. Róisín ci inviò alcune copie del white label appena stampato che conservo con cura. Un lavoro di cui siamo molto fieri e che ci regala soddisfazioni ancora oggi, a distanza di quasi dieci anni dall’uscita.

The Orb – Little Fluffy Clouds (Danny Tenaglia Remix)

The Orb – Little Fluffy Clouds (Danny Tenaglia Remix)

Un amico che lavorava in un negozio di dischi di seconda mano, dove molti noti DJ vendevano i vinili che non funzionavano nei loro set, mi procurò questo acetato (mai transitato dal marketplace di Discogs sino a questo momento, nda) del classico degli Orb con remix annessi di Tenaglia e una versione Fluffapella mai pubblicata. Un Tenaglia in gran forma creò due versioni da viaggio (D-Tour Mix e Down Tempo Groove) che uscirono insieme ad altri qualche tempo dopo. Gli acetati erano spesso utilizzati dalle etichette per offrire ad alcuni DJ considerati veri e propri tastemaker un accesso esclusivo alle tracce prima della loro uscita ufficiale. Non so chi di questi DJ abbia deciso di cedere la propria copia ma è stata sicuramente una gradita sorpresa per me poter prenderne possesso.

Underground Resistance w/ Yolanda – Your Time Is Up

Underground Resistance w/ Yolanda – Your Time Is Up

Si tratta dello UR001, il numero uno del catalogo Underground Resistance, prodotto da Jeff Mills e Mike Banks, che segnò l’inizio di una storia e di una legacy che avrebbero influenzato numerosi fra noi DJ e producer nel corso degli anni. “Your Time Is Up” aveva quei synth che ai tempi erano già familiari per lavori di Inner City e altri, più house che techno, ma ricopre un significato enorme per essere stata la prima uscita della label.

Aphex Twin – Selected Ambient Works 85-92

Aphex Twin – Selected Ambient Works 85-92

Cosa aggiungere su questo capolavoro di Aphex Twin che non sia già stato detto o scritto? Le sue intricate trame sonore, le sperimentazioni soniche futuristiche e l’uso pionieristico della tecnologia lo rendono un punto di riferimento essenziale per ogni collezione di musica elettronica. Uno di quegli album che ha ridefinito i confini del sound elettronico, ispirando generazioni di produttori e DJ. Seminale.

Theo Parrish – Falling Up (Carl Craig Remix)

Theo Parrish – Falling Up (Carl Craig Remix)

Theo Parrish remixato da Carl Craig: una combinazione destinata all’eccellenza. Quando i primi DJ iniziarono a suonare questa versione, divenne subito un oggetto del desiderio per molti di noi. In qualche negozio arrivarono dei 10″ in tiratura limitata e ne recuperai uno per me e uno per Pete Tong, inserendolo immediatamente nel mio set nei weekend. La reazione della pista, alimentata dal crescendo sincopato creato da Craig, fu semplicemente estatica. In quegli anni Craig sfornava lavori eccellenti uno dietro l’altro, potevi facilmente creare un set intero solo con la sua musica e non avresti mai sbagliato.

Coil – The Ape Of Naples

Coil – The Ape Of Naples

In questa top ten meriterebbe di essere inserita l’intera discografia dei Coil ma alla fine ho scelto questo titolo perché è l’ultimo album, creato prima della scomparsa di John Balance. Ho avuto la fortuna di vedere diverse delle loro esibizioni dal vivo, e ogni volta è stata un’esperienza straordinaria. “The Ape Of Naples” rappresentò per i Coil un periodo ancora altamente creativo, in cui misero in circolazione, come da abitudine, materiale inedito e brani reinterpretati, seguendo la loro caratteristica estetica. Questo album trasuda di malinconia e poesia dark che catturano l’essenza del loro genio artistico.

Metro Area – Miura

Metro Area – Miura

Come potrei esimermi dall’includere questo classico senza tempo, tratto dall’unico album realizzato da Morgan Geist e Darshan Jesrani nelle vesti di Metro Area? L’intero LP contiene varie perle ma “Miura”, col suo inconfondibile groove preso in prestito da una versione di “Funkytown” dei Lipps Inc. e quel basso incessante su due note che si ripetono all’infinito, rimane una traccia intramontabile. Ancora oggi la ritrovi in set di molti disc jockey. Non a caso lo scorso febbraio, l’EP 4 contenente “Miura” è stato ristampato e rimasterizzato. Senza dubbio un must per qualsiasi collezione da DJ.

(Giosuè Impellizzeri)

© Riproduzione riservata

Density – EP One

Density – EP One Umoja – Unity (Joey Negro Lust Mix)

Umoja – Unity (Joey Negro Lust Mix) Joy Salinas – The Mystery Of Love (Joey Negro Remixes)

Joy Salinas – The Mystery Of Love (Joey Negro Remixes) Adonte – Feel It (The Remixes)

Adonte – Feel It (The Remixes) Closer Than Close – You’ve Got A Hold On Me (Joey Negro’s Patti’s Dub Mix)

Closer Than Close – You’ve Got A Hold On Me (Joey Negro’s Patti’s Dub Mix) Don Carlos – Alone

Don Carlos – Alone Jestofunk – I’m Gonna Love You

Jestofunk – I’m Gonna Love You Now Now Now – Problem

Now Now Now – Problem Red Light Featuring Tyler Watson – Who Needs Enemies

Red Light Featuring Tyler Watson – Who Needs Enemies Fellows – Alone

Fellows – Alone

A partire dal 2000 circa gran parte della musica inizia ad essere separata dal supporto fisico. Oggi i suoni viaggiano quasi esclusivamente attraverso la Rete e si propagano per mezzo di device elettronici e piattaforme internettiane in grado di mettere (quasi) tutto a disposizione di tutti. Ciò ha prodotto lo scompattamento di quelli che un tempo venivano chiamati Long Playing che nella società liquida e post liquida pare coprano una valenza solo ed unicamente nominale. Con l’affermazione dello streaming infatti, degli album sembra ormai importare poco e nulla: il mutamento di fruizione della musica ha inevitabilmente stravolto l’approccio riservato alla stessa.

A partire dal 2000 circa gran parte della musica inizia ad essere separata dal supporto fisico. Oggi i suoni viaggiano quasi esclusivamente attraverso la Rete e si propagano per mezzo di device elettronici e piattaforme internettiane in grado di mettere (quasi) tutto a disposizione di tutti. Ciò ha prodotto lo scompattamento di quelli che un tempo venivano chiamati Long Playing che nella società liquida e post liquida pare coprano una valenza solo ed unicamente nominale. Con l’affermazione dello streaming infatti, degli album sembra ormai importare poco e nulla: il mutamento di fruizione della musica ha inevitabilmente stravolto l’approccio riservato alla stessa.

Ormai, da circa un ventennio a questa parte, la musica da discoteca prodotta in Italia nei primi anni Ottanta è oggetto di una fortissima rivalutazione. I più osannati, paradossalmente, non sono però i brani che ai tempi raccolsero maggior successo scalando classifiche nazionali ed internazionali ma quelli che invece rimasero defilati dal pubblico generalista e da eclatanti risultati economici, proprio come accadde a “Take A Chance” di Mr. Flagio, trasformatosi letteralmente in un brano-manifesto di quell’epoca, capace di lasciare un segno andato oltre il tempo nonostante non sia stata una hit e non abbia neppure fatto leva sulla classica formula che rese tanto celebre l’italo disco nel mondo.

Ormai, da circa un ventennio a questa parte, la musica da discoteca prodotta in Italia nei primi anni Ottanta è oggetto di una fortissima rivalutazione. I più osannati, paradossalmente, non sono però i brani che ai tempi raccolsero maggior successo scalando classifiche nazionali ed internazionali ma quelli che invece rimasero defilati dal pubblico generalista e da eclatanti risultati economici, proprio come accadde a “Take A Chance” di Mr. Flagio, trasformatosi letteralmente in un brano-manifesto di quell’epoca, capace di lasciare un segno andato oltre il tempo nonostante non sia stata una hit e non abbia neppure fatto leva sulla classica formula che rese tanto celebre l’italo disco nel mondo.

Coniugare ciò che sembra inconiugabile, come la trance e il flamenco, porta Rolf ‘Jam El Mar’ Ellmer e Markus ‘Mark Spoon’ Löffel, meglio noti come Jam & Spoon, verso un successo non pronosticato, e la triade

Coniugare ciò che sembra inconiugabile, come la trance e il flamenco, porta Rolf ‘Jam El Mar’ Ellmer e Markus ‘Mark Spoon’ Löffel, meglio noti come Jam & Spoon, verso un successo non pronosticato, e la triade

Bruno Bolla vanta un ampio bagaglio culturale che attinge da un nugolo di generi musicali agli antipodi del mainstream. La sua prima passione è quella per il cosiddetto “afro”, un intricato filone-contenitore di materiale trasversale determinante per gli orientamenti stilistici futuri. Negli anni Novanta infatti si lascia conquistare dall’acid jazz che, analogamente a quanto avvenuto con l’afro, è simile ad un groviglio multisfaccettato di generi che collega il mondo degli strumenti acustici con quello degli elettronici. Tra i suoi interessi c’è anche la house, che interseca ecletticamente con disco, funk e soul. Attivo pure in ambito discografico ma prediligendo più intenti compilativi che produttivi, Bolla è oggi uno dei veterani italiani della consolle, con una passione quarantennale alle spalle che continua ad animarlo senza sosta.

Bruno Bolla vanta un ampio bagaglio culturale che attinge da un nugolo di generi musicali agli antipodi del mainstream. La sua prima passione è quella per il cosiddetto “afro”, un intricato filone-contenitore di materiale trasversale determinante per gli orientamenti stilistici futuri. Negli anni Novanta infatti si lascia conquistare dall’acid jazz che, analogamente a quanto avvenuto con l’afro, è simile ad un groviglio multisfaccettato di generi che collega il mondo degli strumenti acustici con quello degli elettronici. Tra i suoi interessi c’è anche la house, che interseca ecletticamente con disco, funk e soul. Attivo pure in ambito discografico ma prediligendo più intenti compilativi che produttivi, Bolla è oggi uno dei veterani italiani della consolle, con una passione quarantennale alle spalle che continua ad animarlo senza sosta.

“Un safari in tre D attraverso giungle inesplorate, terribili cerimonie voodoo e riti iniziatici Maya. Complici i prodigiosi occhiali che permettono di esaltare le tre dimensioni, uno stereo ad alta fedeltà ed una comoda poltrona di pelle, mondi che credevamo lontanissimi, leggende che raccontano di foreste impenetrabili e di bellissime amazzoni che sembrano vivere in simbiosi col proprio cavallo, entrano d’improvviso tra le pareti confortevoli del nostro salotto, rumori evocativi irrompono inaspettati nelle cuffie esaltati dal cocktail Martini che amabilmente sorseggiamo. Vivere “lounge” insomma, scoprire il fascino misterioso dell’esotismo, da consumare sprofondati nel più accogliente divano mentre scorrono le immagini che ci raccontano di altri emisferi, altri popoli, altre radici, commentate da un cocktail di suoni, una miscela perfettamente dosata dove temi struggenti composti da John Barry fanno da perfetto contrappunto alle sontuose orchestrazioni di Burt Bacharach”. Si apre così un articolo scritto da Pierfrancesco Pacoda e pubblicato ad aprile del 2000, che racconta l’invasione della musica exotica in Italia. Il successo di album tipo “Moon Safari” degli Air, “Play” di Moby, “I Find You Very Attractive” dei Touch And Go e “The Fifth Release From Matador” dei Pizzicato Five usciti negli ultimi anni del secolo/millennio e la progressiva diffusione di locali sul modello del parigino Buddha Bar di Claude Challe anticipano l’esplosione nostrana di una scena in cui emergono artisti come Sam Paglia, Montefiori Cocktail, Flabby, Nicola Conte, Alberto Dati, Pilot Jazou e Doing Time mentre etichette come La Douce, Easy Tempo, Dagored o Schema ripescano una valanga di musica cinematica, easy listening e più gergalmente lounge.

“Un safari in tre D attraverso giungle inesplorate, terribili cerimonie voodoo e riti iniziatici Maya. Complici i prodigiosi occhiali che permettono di esaltare le tre dimensioni, uno stereo ad alta fedeltà ed una comoda poltrona di pelle, mondi che credevamo lontanissimi, leggende che raccontano di foreste impenetrabili e di bellissime amazzoni che sembrano vivere in simbiosi col proprio cavallo, entrano d’improvviso tra le pareti confortevoli del nostro salotto, rumori evocativi irrompono inaspettati nelle cuffie esaltati dal cocktail Martini che amabilmente sorseggiamo. Vivere “lounge” insomma, scoprire il fascino misterioso dell’esotismo, da consumare sprofondati nel più accogliente divano mentre scorrono le immagini che ci raccontano di altri emisferi, altri popoli, altre radici, commentate da un cocktail di suoni, una miscela perfettamente dosata dove temi struggenti composti da John Barry fanno da perfetto contrappunto alle sontuose orchestrazioni di Burt Bacharach”. Si apre così un articolo scritto da Pierfrancesco Pacoda e pubblicato ad aprile del 2000, che racconta l’invasione della musica exotica in Italia. Il successo di album tipo “Moon Safari” degli Air, “Play” di Moby, “I Find You Very Attractive” dei Touch And Go e “The Fifth Release From Matador” dei Pizzicato Five usciti negli ultimi anni del secolo/millennio e la progressiva diffusione di locali sul modello del parigino Buddha Bar di Claude Challe anticipano l’esplosione nostrana di una scena in cui emergono artisti come Sam Paglia, Montefiori Cocktail, Flabby, Nicola Conte, Alberto Dati, Pilot Jazou e Doing Time mentre etichette come La Douce, Easy Tempo, Dagored o Schema ripescano una valanga di musica cinematica, easy listening e più gergalmente lounge.