1987: uno sguardo d’insieme

La musica che i DJ propongono nella maggior parte delle discoteche italiane nel 1987 è legata prevalentemente all’italodisco e al synth pop per i locali di stampo più commerciale, alla new wave, EBM ed industrial per quelli rivolti invece ad un pubblico più settoriale ed incline al rock alternativo. Sull’onda della cosiddetta “afro” lanciata molti anni prima in locali-culto come Baia Degli Angeli, Cosmic, Typhoon, Melody Mecca e Ciak, giusto per citare alcuni dei più noti, non mancano quelli che continuano a selezionare funk, soul e disco ma il panorama appare piuttosto stagnante perché improntato in sostanza sul recupero di materiale datato. Sul fronte rock/pop c’è chi, come Lorenzo Zacchetti in questo articolo, parla del 1987 come «un anno straordinariamente fertile sia sul piano della qualità che su quello della quantità, con le uscite di tutti i più grandi artisti del periodo, di figure emergenti e di diverse meteore». Il singolo più venduto dell’anno, secondo le statistiche di Hit Parade Italia è “La Bamba” dei Los Lobos. Undicesima si piazza Spagna con “Call Me”, prodotta da Larry Pignagnoli, ventiduesimi i tedeschi Off (i futuri Snap! ed un giovane Sven Väth che canta e presta l’immagine pubblica) con “Electrica Salsa (Baba Baba)” seguiti dalla prorompente Sabrina Salerno con “Boys”. Poco più giù “Respectable” di Mel & Kim, col tocco della premiata ditta Stock, Aitken & Waterman, e “Take Me Back” di un’altra bellezza della scuderia cecchettiana, Tracy Spencer. In ordine sparso poi Madonna, Nick Kamen, Rick Astley, Samantha Fox, Pet Shop Boys, Boy George, Level 42, Eighth Wonder, Depeche Mode, Duran Duran e Spandau Ballet. Solo settantaduesimo Den Harrow con “Don’t Break My Heart”, ennesimo singolo messo a segno dalla coppia Miki Chieregato – Roberto Turatti che quell’anno sforna anche “Meet My Friend” ed “Up & Down” di Eddy Huntington. L’italodisco nostrana pare essere giunta però al capolinea, il periodo più ricco di intuizioni, quello che va dal 1983 al 1985 circa, è ormai lontano e la formula di quel filone, ripetuta migliaia di volte e sdoganata in infinite salse, inizia a rivelarsi stantia. Sbirciare in altre classifiche di riferimento dei tempi non rivela grandi differenze: a giugno 1987 i posti più alti della “Superclassifica Show” condotta da Maurizio Seymandi (e dal virtuale DJ Super X) vede artisti come U2, Edoardo Bennato, Vasco Rossi, Zucchero e Whitney Houston. Tra le chart più consultate ai tempi c’è anche quella di TV Sorrisi E Canzoni diretto dal compianto Gigi Vesigna che, proprio nel 1987, tocca la tiratura record di oltre tre milioni di copie settimanali, ma anche lì non si rinviene nulla che riconduca alla “nuova dance music” che pulsa, da circa un biennio, in alcune discoteche statunitensi. Nella DeeJay Parade di Radio DeeJay invece, “Pump Up The Volume”, considerata alla stregua di una traccia spartiacque, entra il 24 ottobre e raggiunge la vetta il 7 novembre per rimanerci un mese.

La DeeJay Parade del 7 novembre 1987 vede in vetta “Pump Up The Volume” dei britannici M.A.R.R.S., considerato uno dei primi brani house prodotti in Europa. Foto su gentile concessione di Maurizio Santi

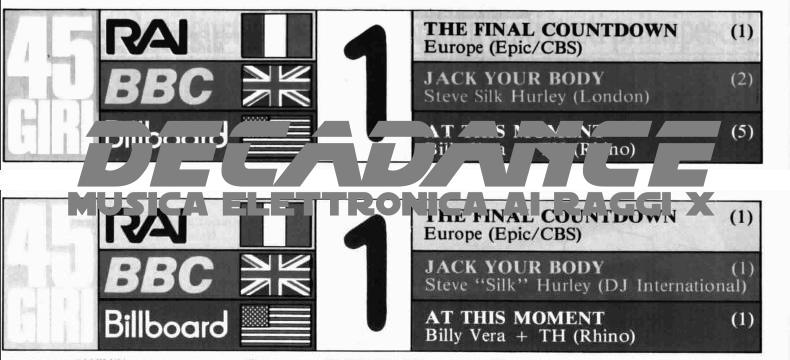

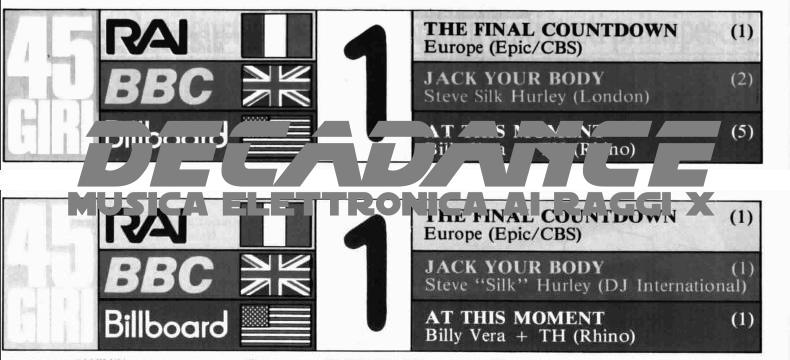

Per buona parte del 1987 quello della house music è un mondo ancora profondamente sotterraneo per gli stessi disc jockey, fatta eccezione per coloro che si tengono aggiornati leggendo riviste estere. Il fatto che ad inizio febbraio “Jack Your Body” di Steve “Silk” Hurley conquisti la vetta della chart britannica dei 45 giri (giunta da noi attraverso le pagine del Radiocorriere Tv) non significa molto, neanche nello stesso Regno Unito dove a Top Of The Pops giungono, già l’anno prima, Farley “Jackmaster” Funk e il compianto Darryl Pandy con “Love Can’t Turn Around”, ripubblicata oltremanica dalla London Records. In appena un paio di anni però in Europa cambia tutto, a partire proprio dalla Gran Bretagna dove i M.A.R.R.S., incrociano la sampledelia dell’hip hop coi beat in 4/4 della house e danno la spinta necessaria con “Pump Up The Volume” (a tal proposito si veda questo approfondimento). La house, che all’inizio viene scambiata per una moda passeggera, arriverà a conquistare milioni di giovani e non solo. Cederanno persino gli Style Council di Paul Weller che a febbraio del 1989 portano sul palco di Top Of The Pops “Promised Land”, cover dell’omonimo di Joe Smooth edito nel 1987 dalla D.J. International Records di Rocky Jones, tra i primi brani house prodotti a Chicago a fare fortuna nel Vecchio Continente.

Le classifiche dei 45 giri giunte in Italia attraverso il Radiocorriere (1 ed 8 febbraio 1987): In prima posizione, nel Regno Unito, c’è “Jack Your Body” di Steve “Silk” Hurley

La “disco nera degli anni Ottanta” sbarca in Italia

È molto complesso stabilire chi abbia parlato per primo di house music nel nostro Paese. La scarsissima reperibilità di fonti impedisce di collocare nomi e date in un contesto preciso e le informazioni tramandate per via orale purtroppo non sempre rispettano e rispecchiano la reale cronologia degli eventi. Comunque, per sommi capi, si può asserire quasi con tranquillità che nella prima metà del 1987 i mass media generalisti (televisioni, radio e giornali) non si siano ancora accorti di quella grande rivoluzione in arrivo dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Sarà “Pump Up The Volume” dei britannici M.A.R.R.S., uscito ad agosto, a cambiare lo status quo e a spalancare nuove prospettive, introducendo anche in Italia per il grande pubblico il termine house music, genere che però, come si vedrà più avanti, necessiterà di circa due anni per assumere una personalità più definita. Inizialmente la house è considerata, come scrive Michele Monti in un articolo apparso sulla rivista DeeJay Show nell’autunno ’87 (presumibilmente a novembre) «l’ultima moda che soppianta il rap, l’electro funk e il go-go, cioè tutti i ritmi esotici approdati sulla pista da ballo negli ultimi tempi. A colpi di mezz’ora o di serate intere, la house music sta impazzando in ogni locale che si rispetti e non c’é DJ che non abbia in scaletta i suoi bei dieci minuti di house». Intesa come una sorta di diversivo, la house music è ancora ad uso e consumo di una ristrettissima fascia di DJ che peraltro fatica non poco a reperirla perché gli unici dischi disponibili sono quelli d’importazione, prevalentemente statunitense. Dislocati a macchia di leopardo lungo la penisola ci sono però gruppi di appassionati, DJ e ricercatori di nuove tendenze musicali, che intercettano il movimento house con abbondante anticipo rispetto all’affermazione commerciale e lo supportano in locali o eventi dedicati espressamente. È il caso del Devotion, che prende il nome dal brano omonimo dei Ten City, e de I Ragazzi Terribili a Roma, di cui si parla approfonditamente in questo articolo a cura di Luca Lo Pinto e Valerio Mannucci, dell’Ethos Mama a Gabicce, dove Flavio Vecchi, che allora si fa chiamare Double J. Flash, e Wayne Brown alternano la house all’hip hop e all’r&b come testimonia questo documento audio, o del Macrillo, locale ubicato sull’altopiano di Asiago e diretto dal compianto Vasco Rigoni, dove Leo Mas ed Alfredo Fiorito, reduci di una esaltante stagione estiva all’Amnesia di Ibiza – di cui si parla anche in Decadance Extra -, propongono house per un pubblico che accorre da tutta la penisola. Mas avrebbe poi continuato al Movida di Jesolo, diretto da Enzo Bellinato, fiancheggiato da Fabrice ed Andrea Gemolotto con cui dà avvio a “La Magica Triade”. Un certo interesse è mostrato pure dalle riviste di settore, come Fare Musica, dove appare un’intervista a Larry Levan, o Rockstar, dove invece trova spazio una rubrica di Luca De Gennaro, come scrive Andrea Benedetti nel suo libro “Mondo Techno”. Paolo Di Nola del citato Devotion ricorda altresì un articolo sul Messaggero e una breve intervista mandata in onda la domenica su Rai 3.

L’articolo di Michele Monti apparso sulla rivista DeeJay Show nell’autunno del 1987 (presumibilmente a novembre), tra i primi dedicati alla house music apparsi in Italia. Su gentile concessione di Maurizio Santi

Il successo spiazzante dei M.A.R.R.S. nell’autunno ’87 però, se da un lato aiuta la diffusione nazionale di questo nuovo genere, dall’altro finisce col falsare e compromettere la percezione che il pubblico italiano ha per l’house music che a quel punto viene spacciata come prodotto nato esclusivamente dal campionamento di pezzi altrui. Secondo i detrattori più accaniti, campionare equivale a rubare e la house diventa conseguentemente simile ad un riassemblaggio raffazzonato ad opera di non musicisti messi in condizione, dalla tecnologia, di poter fare musica anche a casa. Emerge così pure il parallelismo tra “house” e “casa” che secondo alcuni si presterebbe in modo inequivocabile a chiarire le origini di quel nuovo genere. A tal proposito, in quelle due pagine apparse su DeeJay Show, il citato Monti si riallaccia a quanto scritto dalla rivista anglosassone Mixmag spiegando che «dietro ogni pezzo house, più o meno famoso, si nascondono i ritmi e le melodie di brani di vecchia disco o di recente dance», elencando pure diversi esempi: «“Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders non è altro che un remix di “I Can’t Turn Around” di Isaac Hayes, “Dum-Dum” dei Fresh “rubacchia” frammenti di “One Nation Under A Groove” dei Funkadelic e di “The Glamorous Life” di Sheila E., “Move” dei Farm Boy ricorda molto “Slave To The Rhythm” di Grace Jones, “Like This” di Chip E. è la copia carbone di “Moody” degli ESG». Poi prosegue dicendo che «le canzoni più saccheggiate in assoluto dalla house music sono “Love Is The Message” degli MFSB, “Let No Man Put Asunder” dei First Choice, “Relax” dei Frankie Goes To Hollywood, “Moskow Diskow” dei Telex e, incredibilmente, “Happy Children” dell’italianissimo P. Lion». Il ruolo ricoperto specificamente dall’italodisco comunque è fondamentale tanto nella house di Chicago quanto nella techno di Detroit, per ammissione degli stessi artefici e probabilmente ad insaputa della maggior parte dei produttori (e giornalisti) italiani di allora, ma ridurre la house music a qualcosa di passivamente ed ingenerosamente derivativo, così come viene descritto ai tempi, è ingiusto, non solo sotto il profilo creativo ma pure sotto quello tecnico. “Rubacchiare” a destra e a manca e ricollocare con estrema semplicità su telai ritmici programmati da drum machine ree di aver svilito il ruolo dei batteristi in carne ed ossa è solamente una verità apparente, istigata inconsapevolmente dal collage dei M.A.R.R.S. a cui, comunque, va riconosciuto il merito di essere riusciti a creare un brano-patchwork talmente dirompente da diventare una pietra miliare in un particolare momento storico che offre nuove opportunità. Monti include una dichiarazione di Chip E. particolarmente significativa a tal riguardo: «prendere idee da altri dischi non è considerato furto, dopotutto il lavoro del DJ è sempre stato questo, usare pezzi vecchi per creare un sound nuovo e personale». È interessante constatare, ad esempio, che non sia emersa altrettanta indignazione da parte di critici e stampa quando nel 1980 i Queen pubblicano “Another One Bites The Dust” che gira su un basso davvero simile a quello di “Christmas Rappin'” di Kurtis Blow uscito l’anno prima, o quando negli anni Sessanta proliferano decine di cover in italiano di brani angloamericani. Si può forse parlare di rifacimenti di serie A e di serie B, in virtù della funzione da essi esercitata? Le musiche destinate in modo specifico ai locali da ballo sono implicitamente meno valide di altre per il loro uso ludico? L’impressione, quindi, è che si usino due pesi e due misure, così come avviene per gli eccessi del rock/pop, tollerati ed assai meno demonizzati rispetto a quelli di altre culture musicali. A pagina 289 dei libro “Last Night A DJ Saved My Life” di Bill Brewster e Frank Broughton, la house viene definita come «disco music realizzata da dilettanti. Era l’essenza della disco (ritmi, giri di basso, spirito) ricreata su macchine che erano una via di mezzo tra giocattoli e strumenti musicali da ragazzi, più clubber che musicisti. I DJ, che aspiravano a preservare una musica dichiarata morta, ne avevano creata un’altra dalle sue ceneri». Tale descrizione risulta senza dubbio più appropriata rispetto a tante altre emerse ai tempi, probabilmente indotte anche da un forte e radicato scetticismo nei confronti della novità.

La house nei club dello Stivale: le testimonianze

Lazio

Il grande pubblico scopre la house coi M.A.R.R.S. ma in Italia esistono luoghi in cui quel tipo di musica viene proposta già da qualche tempo, seppur senza particolar clamore. Il più delle volte l’unico modo con cui scoprire tali “raduni” è il semplice passaparola. Roma, ricordata più frequentemente per il suo ruolo primario nella fase rave giunta qualche anno dopo con l’esplosione della techno, ha ricoperto una posizione altrettanto importante per la house specialmente in riferimento al Devotion, nato come associazione culturale su iniziativa di un gruppo di amici tra cui Alessandro Gilardini, oggi giornalista per il TG5, e Paolo Di Nola, DJ, che racconta: «L’house entrò molto presto nel mio mondo, direi anche prima che ci fosse un termine per definirla in Italia, considerando l’ascolto di dischi come “Trapped” di Colonel Abrams, “Hypnotic Tango” di My Mine o “Problèmes D’Amour” di Alexander Robotnick, tutti incorporati nelle scalette dei DJ che sono passati alla storia dell’house music. Nell’inverno del 1981 trascorsi un periodo dell’ultimo anno di liceo a New York, nel quartiere di Canarsie a Brooklyn per l’esattezza, prevalentemente popolato dalla comunità italoamericana e dove risiedeva parte della mia famiglia paterna che ebbe la possibilità di ospitarmi. Furono i miei compagni di scuola, quelli più intraprendenti che passavano le notti dei weekend in città facendo breakdance, ad introdurmi ai dancefloor dei club di New York dove si potevano già ascoltare esempi di proto house e musica dance prodotta prevalentemente mediante strumenti elettronici, ma con una radice più soul e disco rispetto alla new wave europea. I primi dischi house li acquistai a New York negli anni successivi in negozi come Vinylmania e Rock And Soul, veri e propri templi del vinile dove lo staff era incredibilmente ferrato musicalmente ed addirittura in grado di riconoscere pezzi da me fischiati o a malapena canticchiati nel tentativo di riprodurli, non conoscendone i titoli. Le prime tracce house da me collezionate furono gli ormai diventati classici della Trax Records come “Washing Machine” di Mr. Fingers, “Acid Tracks” dei Phuture e “Baby Wants To Ride” di Frankie Knuckles a cui si aggiunsero le prime cose su Easy Street Records come “Ma Foom Bey” di Cultural Vibe nonché i dischi su State Street Records tra cui “Face It” di Master C & J e “Can’t Get Enough” di Liz Torres. Oltre a tantissima disco, tipo “Is It All Over My Face” dei Loose Joints ed altre stampe su West End Records, Salsoul Records e Prelude Records. L’impatto e la successiva infinita storia d’amore con quella che per definizione viene chiamata house music si consumò nei club gay di New York come Paradise Garage, The Choice, Tracks, Roxy, The Loft, Sound Factory ed anche in locali londinesi come l’Heaven. I primi DJ da me seguiti, propugnatori dell’house music, furono black, latino, gay e lesbian, ma gli stessi club erano spesso gestiti da personale LGBTQ e il dancefloor era quello che oggi viene definito “safe space” ovvero uno spazio in cui poter esistere liberi da ogni discriminazione. Tutti questi elementi, per me, sono inscindibilmente legati alla radice della house music. Questa è stata la scena che mi ha forgiato e a cui tuttora porto massimo rispetto e dedizione.

Il pubblico del Devotion (Roma, 1987) in una foto scattata da Federico Del Prete, gentilmente concessa da Paolo Di Nola. A sinistra c’è Vincenzo Viceversa

Per quanto riguarda l’Italia, nel 1987 c’era sicuramente l’intero pubblico del Devotion ad apprezzare quelle sonorità tra cui moltissimi DJ noti della scena romana che venivano a ballare. Noi, col nostro club, fummo i primi a proporre quel tipo di programmazione after hour nella capitale e nell’intera regione, con un’intera scaletta fatta esclusivamente di house music e disco, nonché ad introdurre un certo tipo di “attitude” nella vita notturna, slegata dal solito modello delle VIP room, tavoli riservati e bottiglie di alcolici in vendita per centinaia di migliaia di lire. La nostra fu una scelta talmente radicale per quegli anni che l’unico club che ci aprì le porte fu il Life 85, la cui capienza raggiungeva le appena duecento persone ed era fuori da ogni circuito. Nell’arco di un paio di settimane appena il successo della serata fu talmente eclatante che per la seconda stagione ci spostammo al Parco del Turismo in una mega tenda geodetica che, puntualmente ogni weekend, si riempiva di gente fino all’orlo. Io e i miei colleghi DJ, Marco Militello ed Alessandro Gilardini, viaggiavamo a turno per comprare i dischi direttamente a New York, assicurandoci così musica non ancora uscita in Europa, cosa che ci permetteva di mantenere uno standard alto nell’esclusività musicale. Poi molti DJ seguirono le nostre orme, alcuni con enorme successo, ma credo che Marco Moreggia con I Ragazzi Terribili sia quello che abbia preservato meglio la purezza e lo spirito di ciò che intendevamo fare noi.

La tessera del Devotion (1987). Su gentile concessione di Paolo Di Nola

Al di fuori del Lazio, l’unico altro posto in cui sentii suonare per intero un set di house music ad inizio ’87 fu Napoli, dove c’erano alcuni ragazzi di colore che svolgevano il servizio militare nelle basi NATO limitrofe e si dilettavano a fare i DJ. Sfortunatamente non ho mai avuto il piacere di incontrarli, li avrei ringraziati personalmente per gli splendidi set. Ricordo con affetto anche il contingente umbro, con Vincenzo Viceversa e Ralf che, sulle orme del Devotion, lanciarono serate house a Perugia e dintorni. Io stesso fui ospite in un’occasione allo storico locale Norman durante una serata chiamata “Big Party”. Come raccontavo prima, in quel periodo compravo la maggior parte dei dischi a New York e Londra. Mi recavo lì solo per comprare vinile, partivo con valigie vuote che tornavano strapiene. Il mio budget però era talmente scarso che passavo intere settimane mangiando solo barrette di cioccolata o al massimo un trancio di pizza una volta al giorno, pur di risparmiare soldi per comprare dischi. Credo fossi uno dei DJ più magri al mondo ma in realtà la cosa funzionava a mio vantaggio perché in quegli anni per fare clubbing ci si vestiva in spandex e lycra come i ciclisti. Quando poi arrivarono dischi house a Roma cominciai a comprare pure nei negozi specializzati per DJ nella capitale. Spesso però la disponibilità era legata a poche copie e puntualmente con un paio di settimane di ritardo rispetto al resto d’Europa, per cui bisognava darsi da fare velocemente per trovare i pezzi nuovi ed era fondamentale fare amicizia coi negozianti altrimenti si restava a mani vuote. Eravamo abbastanza competitivi e quando alcuni dei titoli che suonavamo al Devotion divennero reperibili, li compravamo in blocco. Credo di avere ancora copie sigillate di “Devotion” dei Ten City nella mia collezione, alcune le ho regalate durante qualche serata nel corso degli anni.

Il Devotion mi diede la possibilità di fare il salto da “bedroom DJ” a “professional DJ”, fu la piattaforma e il momento ideale per proporre quel tipo di suono. Il nostro pubblico era estremamente eterogeneo ma il nucleo di chi ci seguiva religiosamente era un gruppo di persone, prevalentemente LGBTQ, provenienti dal mondo dell’arte e della moda, e questo facilitò l’introduzione del nostro concetto essendo loro già esposti a quel tipo di sonorità e modo di fare clubbing più internazionale. Dal primo istante in cui poggiai la puntina sul disco capii che questo suono avrebbe conquistato la mia città, la reazione fu a dir poco euforica, come se tutti finalmente avessero trovato il groove ideale per esprimersi liberamente. I pochi increduli cambiarono velocemente opinione e finirono anche loro sul nostro dancefloor. Nel 1987 il termine “house” era comunque un’assoluta novità, i mass media a copertura nazionale solitamente aspettavano (ed aspettano) lunghi periodi prima di convalidare un nuovo fenomeno. Dare spazio a linguaggi diversi comporta dei cambiamenti e in Italia l’introduzione di nuove idee non è necessariamente premiata. Forse ora le cose sono cambiate, non saprei dirlo con certezza perché ho lasciato l’Italia oltre venti anni fa, ma in quel momento l’insieme dei mezzi di comunicazione di massa era un circolo chiuso. La stampa musicale italiana in quegli anni era ancora prevalentemente interessata al rock e la maggioranza delle radio passava dischi da classifica, in molti casi ancora italodisco ed eurodisco. Solo in seguito al grande successo commerciale l’house suscitò attenzione nel nostro Paese, altrimenti sarebbe restata un fenomeno marginale. Io ascoltavo Radio Città Futura che trasmetteva a Roma e nel Lazio, e fu proprio così che conobbi Marco Militello, mio collega DJ e cofondatore del Devotion insieme ad Alessandro Gilardini che conduceva una trasmissione insieme a Marco Boccitto in cui proponevano un repertorio disco, soul, afrobeat e, occasionalmente, proto house. La maggior parte del pubblico comunque è arrivata alla house music tramite “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. o “Ride On Time” dei Black Box, pezzi che personalmente ho trovato banali ma che hanno formato l’orecchio dozzinale della grande maggioranza della gente.

Paolo Di Nola e Joe al Devotion (Roma, 1987) in uno scatto di Federico Del Prete

Comunque è risaputo che le masse non siano depositarie di gusti sofisticati, e questo avviene non solo in Italia. La prima house, per definizione, venne coniata a Chicago, ed è quella a rappresentare la matrice originale del genere musicale. Racchiude in sé lo zeitgeist della propria generazione e il linguaggio del tessuto sociale da cui proveniva. Nella composizione dei primi brani non erano presenti molti campionamenti perché in quegli anni avere un campionatore a disposizione in un home studio non era così comune. Le tracce erano scarne ma era proprio questa l’innovazione e la forza sonora dell’estetica house, l’impatto di quel suono minimale ad alto volume era molto più diretto ed efficace rispetto alla dance prodotta precedentemente. La musica concepita dai DJ, inoltre, deriva spesso dalla sovrapposizione di suoni, ritmi e melodie, che poi è quanto accade in fase di mixaggio. L’uso del campionamento non è altro che il “riadattamento” della stessa tecnica in studio di registrazione. L’importante è la creatività applicata al metodo e Steve Reich ha cambiato il concetto di musica proprio tramite questo procedimento. Ora come ora, con l’uso del computer, ci sono intere generazioni di musicisti che usano solo manipolazioni audio con risultati eccellenti, l’importante è mantenere sempre una mente aperta rispetto all’innovazione, credo sia proprio ciò ad aver alimentato e mantenuto vivo lo spirito della house nella miriade di mutazioni a cui è andata incontro. Da non dimenticare un altro fattore: la house fu un fenomeno importato nel nostro Paese e come spesso accade in queste situazioni, gran parte della radice culturale viene persa durante l’assimilazione o reinterpretata non sempre nella maniera più corretta. Fu difficile replicarne fedelmente l’essenza perché la house non era solo una tipologia di musica ma un universo e stile di vita per intere comunità di persone. Inoltre, come in tutti i casi in cui si manifesta un grande ed immediato successo economico, entrarono in gioco gli imitatori nel tentativo di replicarne la formula magica. Poi c’era anche il problema degli studi: fare musica non era accessibile come oggi, bisognava avere un equipaggiamento tecnico difficile da reperire, costoso, si doveva conoscere il linguaggio MIDI e bisognava fare i conti con ingegneri del suono che raramente lasciavano carta bianca agli artisti. L’onda creativa avvenne dopo l’impatto commerciale, quando i DJ house italiani si dedicarono a suoni più deep, parallelamente all’avvento della techno, e ciò spinse l’house verso territori più underground e più melodici. Fu proprio tramite il vocabolario più familiare della melodia che gli italiani riuscirono spesso a distinguersi, trovando il giusto terreno per reinterpretare e fare proprio questo stile di musica».

Tra i DJ del Devotion, insieme a Paolo Di Nola, c’è anche il citato Marco Moreggia, uno dei fondatori de I Ragazzi Terribili, un gruppo di giovani attivisti che crea eventi a base di musica dance alternativa: «Iniziai ad organizzare serate nel 1985 ma frequentavo i locali sin dal 1978 e credo di aver vissuto la parte migliore della dance» racconta oggi. «La nuova “ventata musicale” per me giunse alla fine del 1986 e brani come “Move Your Body” di Marshall Jefferson o “Work It To The Bone” dei LNR mi fecero scorgere un mondo del tutto inedito. L’unico posto dove ebbi occasione di ascoltare un intero set di quel nuovo sound fu al Life 85, durante una serata del Devotion. In quel posto riecheggiavano pezzi come “Bring Down The Walls” di Robert Owens, “Taste My Love” di House To House, “I’m A Lover” di Kym Mazelle, “House Nation” di The Housemaster Boyz And The Rude Boy Of House, “In The City” di Master C & J, “Someday” di Ce Ce Rogers, “Mystery Of Love” di Mr. Fingers, “If You Should Need A Friend” dei Blaze e “Devotion” dei Ten City, giusto per citarne alcuni. Parallelamente al Devotion, nell’estate del 1987, con I Ragazzi Terribili allestimmo il parcheggio del Castello di Maccarese trasformandolo in un club house all’aperto, tutti i sabato. Con orgoglio posso affermare che le prime serate a base di house music, unite all’esigenza di trovare nuovi spazi che non fossero le classiche discoteche, partirono da Roma. Nonostante sia durato per solo due stagioni, il Devotion ha lasciato un segno molto forte. Al citato Life 85 facevano una selezione assai ferrea, la gente che voleva entrare era tantissima e quindi l’organizzazione si spostò presto all’Euritmia, una location dalla capienza maggiore e il primo spazio a prendere le distanze dai soliti club del centro della città, con particolare cura dell’impianto, delle luci, del bar e di tutto il resto, al punto da spronare le persone a macinare un bel po’ di chilometri per raggiungere il posto (in un periodo in cui spostarsi era tutt’altro che usuale) e vivere la serata in modo diverso. Poi, purtroppo, la situazione sfuggì di mano.

Documento di una delle serate organizzate da I Ragazzi Terribili

Noi, come I Ragazzi Terribili, prendemmo un vecchio dancing creando un pre-serata, altra cosa del tutto nuova perché in quel periodo se non erano minimo le 2:00 non si andava da nessuna parte. Il periodo della Riviera nacque pochi anni dopo ed affini al nostro stile c’erano DJ come Ralf e Flavio Vecchi coi quali ho poi instaurato un lungo rapporto sia d’amicizia che professionale. Personalmente ho cominciato a fare il DJ nel 1988 al Dream nato dalle ceneri del Saint James, primo locale gay in Italia, gestito poi da I Ragazzi Terribili. Mi considero un privilegiato perché entrai in quel mondo da una porta prioritaria, essendo una serata che curavo insieme al mio team. Il pubblico mi conosceva come organizzatore ma non era scontato che mi accettasse, come poi fortunatamente è successo, nel ruolo di DJ che in quel periodo era una figura molto territoriale. Il Dream era un piccolo club ma nonostante ciò lanciò i “fuori orario”, detti anche after hour, perché apriva alle 23:00 e chiudeva alle 11:00 (e a volte persino alle 12:00!) del mattino seguente. Ogni sabato, quindi, mettevo musica per circa dodici ore consecutive. Allora compravo i dischi a New York, da Vinylmania, Dance Tracks ed altri negozi nel Village dove mi recavo regolarmente diverse volte l’anno. A Roma arrivava poco e niente, solo i titoli più commerciali, quindi se volevi un certo suono te lo dovevi letteralmente andare a prendere, investendo parecchi soldi. A New York andavo per comprare i dischi e per farmi avvolgere da quella energia che solo lì potevi cogliere andando nei club a sentire dal vivo quei DJ che poi erano i produttori dei dischi stessi che mettevo alle mie serate. Ebbi la fortuna di assistere all’ultima performance di Larry Levan al The Choice insieme ad altre cinquanta persone, fu una serata memorabile. Nel biennio ’87-’88 gran parte della stampa italiana cominciò ad interessarsi all’house music, ma per molti giornalisti fu solo un modo per parlare di ecstasy e non di musica e della rivoluzione che quella stava portando nel mercato discografico. Da un certo punto in poi, quindi, ho proibito l’ingresso con macchine fotografiche e videocamere alle mie feste, per evitare che gli ospiti si ritrovassero coinvolti in articoli compromettenti. È giusto ricordare però che non tutti i giornalisti volevano fare notizia sbandierando l’uso di droghe. A tal proposito feci una lunga intervista con Enrico Lucherini che rappresentava in modo eccelso l’ufficio stampa del cinema sulle pagine de Il Messaggero. A seguire una rubrica sulla stessa testata di Pietro D’Ottavi ed un’altra, neonata, sul Trovaroma curata da Stefano Cillis, i quali seguivano tutto con molto interesse e professionalità. Le radio invece arrivarono dopo.

Marco Moreggia in consolle al Coliseum (1990)

A cavallo degli stessi anni a Chicago nacque l’acid house che prese presto piede a Londra ma anche noi a Roma, con I Ragazzi Terribili, la proponemmo con molto successo. Nel 1988 Margaret Thatcher, primo ministro del Regno Unito, bandì dalle radio la programmazione di brani acid house ed era persino proibito indossare indumenti che avessero il simbolo dello smile perché rievocava l’uso di ecstasy e degli acidi. Proprio quell’anno tornai a Londra (dove avevo vissuto sino al 1985, quando la musica era focalizzata sul dark, new wave e new romantic) e all’uscita di un locale vidi un gruppetto di amici. Gli andai incontro per salutarli e da lontano mi fecero gesti per bloccare il mio entusiasmo perché nelle immediate vicinanze c’era una camionetta della polizia. I poliziotti erano lì per controllare se qualcuno rivelasse, col proprio atteggiamento, di aver assunto sostanze stupefacenti. In tal caso lo avrebbero portato in caserma. Da lì a breve, come reazione a questo clima di repressione, nacquero i rave. Inizialmente l’house non venne presa sul serio da molti e solo una ristretta nicchia di persone capì il grande potenziale di quel nuovo genere. I giudizi ricorrenti erano sempre gli stessi, come “ma che musica è questa?” o “sembra tutta uguale!”, e l’attenzione di molti si limitò giusto ai brani più commerciali. Mancava insomma il voler approfondire la vastità delle produzioni, la ricerca del suono e la presenza di grandi voci emerse in quel momento storico. Purtroppo lo snobismo musicale che prima toccò altri generi fu riservato anche alla house, c’era addirittura chi ne decretò la morte già nel 1990, facendoci subito dopo la propria fortuna. Ci volle qualche anno prima che i produttori nostrani iniziassero a produrla, io stesso necessitai di tempo per assimilarla. Mi sentii pronto per fare il primo passo in discografia solo nel 1991, quando uscì “I Know Love’s On Earth” del mio progetto Three-Bu. Tra i maggiori impedimenti senza dubbio quello dell’assenza cronica di cantanti, tuttavia sono convinto che quella italiana resti una grande scuola di DJing che ha mantenuto una forte dignità artistica e che non è seconda a nessuno».

Emilia-Romagna

La house music viene irradiata con tempismo anche in Emilia-Romagna, una delle regioni cardine del clubbing italiano. Autorevole testimonianza giunge da uno dei DJ capostipiti, Flavio Vecchi: «Non rammento esattamente il momento preciso in cui entrai in contatto con la house music, ricordo che correva il 1986 e suonavo al Kinki di Bologna. Conobbi quel nuovo genere attraverso delle musicassette che un amico mi spediva da New York. Erano registrazioni di un programma radiofonico, credo su Kiss FM, che si collegava in diretta col club Zanzibar a Newark, in New Jersey, dove suonava Tony Humphries. Insieme ad un ristretto gruppo di amici, iniziai quindi ad ascoltare house music e da lì a breve cominciò la caccia ai titoli. Il primo disco house che comprai fu “Ma Foom Bey” di Cultural Vibe, a seguire quelli della Trax Records come “Move Your Body” di Marshall Jefferson, “Let’s Let’s Let’s Dance” di Keynotes, “Tell Me (That You Want Me)” di West Phillips, “House Ain’t Givin Up” di BnC e “Go Bang” di Dinosaur L. Nel negozio che frequentavo, il Disco D’Oro di Bologna, arrivava un magazine quindicinale chiamato Echoes sul quale venivano pubblicate le prime underground house chart: consultavo con attenzione quelle classifiche insieme ad Achille ‘Aki Tune’ Franceschi (che lavora ancora lì!) il quale ordinava tre o quattro copie di quei titoli che ci parevano i più interessanti. Poi aspettavamo con ansia che arrivassero per poterli proporre durante le serate. I miei primi dischi house li comprai proprio al Disco D’Oro ma quando, nell’estate del 1986, iniziai a suonare in riviera cominciai ad andare pure al Disco Più di Rimini. Non mancavano viaggi a Londra, da dove tornavo con dischi non ancora reperibili in Italia. Non ero certamente l’unico DJ in Emilia-Romagna ad interessarsi di house music ai tempi, ma come dicevo prima il gruppo era veramente circoscritto a cinque o sei persone. Non conoscevo la realtà al di fuori della mia regione perché la mia attività da DJ non mi consentiva ancora di viaggiare per l’Italia, ma quando aprimmo le porte dell’Ethos Mama di Gabicce, nel 1987, mi resi conto di essere assolutamente un pioniere di quella nuova musica, come del resto lo era l’Emilia-Romagna. Lo capii perché nell’arco di breve tempo all’Ethos Mama veniva a ballare gente proveniente da tutto il Paese.

L’ingresso dell’Ethos Mama Club

Iniziai a suonare i primi dischi house nel 1986 al Kinki di Bologna e qualcosa alla Villa Delle Rose di Riccione, durante l’estate dello stesso anno, dove proponevo anche soul, r&b ed hip hop visto che in circolazione non c’era ancora molta house che mi piaceva. Ricordo reazioni positive da parte del pubblico e a tal proposito rammento un pensiero che feci: una volta che il pubblico “assaggiò” il nuovo tipo di cassa, dimostrando di gradirla, non sarebbe più stato possibile non offrirgliela più. Era una specie di punto di non ritorno e in effetti è stato proprio così visto che dopo pochi anni anche artisti pop iniziarono a pubblicare remix realizzati da DJ e produttori provenienti dal mondo house. Tra 1987 e 1988 comunque le uniche informazioni sulla house underground le reperivo sempre e solo al Disco D’Oro dove Achille riusciva a far arrivare con regolarità diverse riviste musicali inglesi ed americane dove venivano riportati nuovi titoli e nomi di produttori e DJ da tenere d’occhio. L’Italia ci mise un po’ per capire cosa fosse l’house music, semplicemente perché si trattava di un genere non nato entro i nostri confini. La mia prima collaborazione in una produzione house risale al 1990 (“House Of Calypso” di Key Tronics Ensemble Featuring Double J. Flash, nda) a cui seguirono parecchi dischi tra ’91 e ’92 alcuni dei quali sono ora considerati dei classici (cito fra tutti il Vol.1 e il Vol. 2 di Riviera Traxx, prodotti e composti insieme a Ricky Montanari e Kid Batchelor). Conservo ancora trafiletti di riviste britanniche e statunitensi in cui vennero citate le nostre produzioni, e recentemente alcuni nostri brani sono stati ristampati o inseriti in nuove compilation, a testimonianza che noi italiani imparammo presto e bene a comporre house music di buon livello».

Il citato Achille Franceschi (meglio noto come Aki Trax o Aki Tune) è un altro dei primi DJ, in Emilia-Romagna, a proporre house music. «La scoprii per caso. L’assoluta scarsità di informazioni in merito non permetteva infatti di capire esattamente cosa fosse» racconta oggi Franceschi. «Nella tarda primavera del 1986 iniziai a comprare dischi da Groove Records, a Londra, e la maggior parte riportava la scritta “house of Chicago” in copertina. La cosa mi incuriosì e da lì a poco mi resi conto che stessi suonando, inconsapevolmente, house music. Nell’arco di pochi mesi acquistai decine di quei mix, quasi tutti provenienti da Chicago. I miei preferiti? “Mystery Of Love” di Fingers Inc., “Your Love” di Frankie Knuckles, “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders e “Free Yourself” di Virgo. Iniziai a proporli al Lilì Marleen di Misano Adriatico (poi trasformato in Vae Victis ed Echoes) e al Graffio di Modena, supportato dall’entusiasmo del pubblico. In Emilia-Romagna c’erano anche altri DJ interessati come me a quel fenomeno musicale, Maurizio Tangerini, Flavio Vecchi, Pier Del Vega e Renzo Master Funk. In quel periodo la house era un fermento totalmente sotterraneo. Il successo di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. poi aprì la strada a produzioni più commerciali che nel giro di un paio di anni, a mio parere, snaturarono del tutto l’essenza della stessa house music».

Il biglietto del concerto di Afrika Bambaataa organizzato da Il Graffio (dall’archivio personale di Marinella Mattioli)

Un paio di anni prima che la house music giungesse in Italia, a Modena apre un locale “di educazione all’intrattenimento”, così come lo descrive uno dei fondatori, Alessandro “Jumbo” Manfredini, in questo breve articolo di Laura Solieri del 3 settembre 2012. Appartenente al circolo Arci, il Graffio diventa in breve un ritrovo giovanile dove sperimentare allestimenti, proiettare film e proporre musiche alternative come hip hop ed house. «”Devotion” dei Ten City era uno dei pezzi che riempiva di più la pista del Graffio» ricorda oggi Manfredini, che in quel periodo milita nella band dei Ciao Fellini. «Fu la mia palestra coi maestri Maurizio Tangerini ed Achille Franceschi alias Aki Trax, un posto per anime libere e scevre da ogni preconcetto nei confronti di nuovi sound, che rappresentava una situazione abbastanza anomala almeno in Emilia, visto che in riviera alcuni DJ, come Renzo Master Funk, avevano già dato il loro contributo alla causa house. Ai tempi attivammo i contatti anche con altre realtà attraverso la sigla O.N.U. (acronimo di One Nation Underground) creando un circuito di locali “alternativi” dove poter trovare un’offerta musicale diversa dal mainstream. La house però era ancora per pochi, e dischi di quel genere ne arrivavano in quantità ridotta. I miei punti di riferimento erano l’American Records di Roberto Attarantato e il Disco Inn di Fabietto Carniel. Nel 1987 l’uscita di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. aprì sicuramente gli orizzonti a molte persone seppur la culla della house fosse Chicago e non Londra, ma all’inizio in pochi capirono l’importanza di questo genere nato in America. Probabilmente vi era un’incapacità diffusa di interpretare la portata e la potenza culturale che poi quella musica avrebbe avuto. Non a caso per prendere dimestichezza con la house, i produttori italiani impiegarono del tempo perché non era in linea col percorso, sia creativo che di business, dell’italodisco che in quel momento imperava ancora».

L’allestimento dedicato al surrealismo allestito al Graffio nel 1986. Foto di Ernesto Tuliozi, gentilmente concessa da Alessandro Manfredini

Originario dell’Emilia-Romagna, seppur trapiantato da anni nel Lazio, è pure Maurizio Clemente, produttore del documentario “Italo House Story” (di cui si è fatto cenno qui) che mette ordine, in tempi non sospetti, nella storia della cosiddetta spaghetti house nostrana. «Conobbi la musica house nel 1987 circa, grazie agli amici DJ Ricky Montanari e Cirillo e alle registrazioni in cassetta di vari radio show newyorkesi, come quello di Tony Humphries allo Zanzibar. Un paio di anni più tardi approcciai anche alla discografia grazie all’amicizia con Kid Batchelor e Giorgio Canepa alias MBG. Lavorare nel campo della musica è sempre stato il mio sogno quindi fui coinvolto praticamente all’istante sia grazie a Batchelor, col quale andai negli studi londinesi della Warriors Dance (dove, tra l’altro, i Soul II Soul incisero la loro hit “Keep On Movin”), sia grazie ad MBG che aveva un piccolo studio di registrazione, pilotato dal Commodore 64, con cui alimentava una label distribuita da Severo Lombardoni, la MBG International Records. Su quella label nel ’90 uscì “The Chance” di Optik, un disco realizzato a quattro mani dallo stesso MBG e Montanari a cui collaborai pure io, in un secondo momento, come business manager. Conclusi una licenza esclusiva in Belgio con la Dancyclopaedia negoziandola con Rudy De Waele, oggi autorevole figura della cultura digitale.

Cirillo e Ricky Montanari nel 1984 a Berlino, durante un viaggio all’estero per comprare dischi (foto gentilmente concessa da Maurizio Clemente)

Col tempo la mia attività si irrobustì: nel ’92 fondai la Causa Effetto Italia e le etichette Zippy Records e Rena Records a cui fece seguito, nel 1994, la Nite Stuff, col supporto della Flying Records di Napoli. La società campana poi mi affidò pure il ruolo di A&R della UMM, affiancando Angelo Tardio e Giuseppe Manda. Facendo un passo indietro rispetto a tutto ciò però, ritengo che il citato Lombardoni della Discomagic sia stato un personaggio chiave per la house made in Italy di quegli anni. Senza di lui non ci sarebbe stata la diffusione della piano house in Europa e nel mondo intero. In Emilia-Romagna la prima House Convention venne organizzata al Tino di Massa Lombarda nel 1987, poi ripetuta all’Ethos Mama di Gabicce Mare. I primi underground house party, che non erano neanche organizzati in discoteca, però risalgono al periodo 1989-1990.

Il flyer della seconda House Convention svoltasi al Tino di Massa Lombarda (provincia di Ravenna) l’11 novembre 1987 (su gentile concessione di Maurizio Clemente)

A Rimini c’erano diversi giovani DJ che cercavano di emergere da quel sottobosco perché non trovavano spazio nei generi musicali in auge allora promossi dalle radio. Nel movimento underground era in voga anche la “afro” del Cosmic di Verona (oggi associato erroneamente all’italodisco) e de La Mecca. I DJ di riferimento erano Peri, T.B.C. (Claudio Tosi Brandi), Daniele Baldelli, Claudio ‘Moz-Art’ Rispoli, Rubens, L’Ebreo e Spranga. I primi party in assoluto che organizzammo con la house però erano vuoti, ma la gente cominciò presto a capire questa musica e ad apprezzarla fino a riempire anche i club della collina di Riccione che all’inizio erano piuttosto riluttanti. Dopo le difficoltà iniziali noi appassionati e promotori cavalcammo questo genere musicale come un cavallo di Troia per entrare nel mercato dei club mediante i DJ resident dei locali più famosi di Rimini, visto che la house iniziò ad essere richiesta dal pubblico in tutte le discoteche e non più solo in quelle specializzate. I primi DJ che ho fatto ingaggiare a Londra, ad esempio, suonavano all’Echoes di Gabicce. Ai tempi non era facile seguire i trend di tutto il mondo e per questo ero spesso in viaggio per conto dei proprietari ed art director delle discoteche con cui collaboravo (Gianluca Tantini dell’Ethos, Gianni Nistico del Peter Pan, Gianni Fabbri e Renato Ricci del Paradiso, Pascià e Pineta, Luca Carrieri del Cellophane) proprio per intercettare nuove tendenze musicali. Allora non c’era internet, le uniche fonti di informazione erano il telefono e la stampa di settore, principalmente straniera. Sapevamo che a Roma ci fosse un movimento house intorno al Devotion di cui si parlava tanto anche perché gli organizzatori invitavano artisti come guest dagli Stati Uniti. Noi li seguivamo sperando di poter replicare, un giorno, quelle proposte artistiche internazionali anche in provincia, magari organizzando un unico tour nazionale ed agganciandoci a Roma per dividere le spese, visti soprattutto gli alti costi dei biglietti aerei. A dare spazio alla house music prima dell’esplosione commerciale furono diverse emittenti radiofoniche locali che riuscivano ad avere ospiti in esclusiva come ad esempio i Ten City che io stesso portai in una piccola radio di Riccione di cui non ricordo più il nome.

Il flyer (gentilmente concesso da Maurizio Clemente) della terza House Convention svoltasi presso l’Ethos Mama Club il 24 dicembre 1987. In evidenza, al centro, un motivo grafico già apparso sul precedente che rimanda alla serie “The House Sound Of Chicago” varata dalla D.J. International Records nel 1986

Uno dei brani che fece uscire la house dal territorio prettamente underground fu “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S.: pur non essendo ancora musica da classifica radiofonica, quel genere iniziò a riempire le mega discoteche di allora e ritengo fu molto positivo. Non mancò ovviamente chi accusò la house di essere “falsa” perché fondata sull’uso di campionamenti, ma credo che ciò dipenda dall’annosa questione legata all’utilizzo del computer per produrre musica. A tal proposito ricordo di cantanti, più o meno famosi, che interpretarono dei pezzi house e che si arrabbiarono molto quando si resero conto di essere stati rimpiazzati negli eventi live dai DJ. Dal punto di vista della produzione invece i musicisti venivano ingaggiati perlopiù come turnisti, a volte senza neanche nessun riconoscimento tra i credit (a tal proposito si rimanda a questo approfondimento, nda). Il computer e la house music fecero in modo che un brano fosse interamente prodotto da una sola persona, il DJ, e questo ribaltò gli equilibri già allora in bilico e che oggi, con internet, sono sconvolti ancora di più. Noi italiani comunque fummo secondi solo rispetto all’Inghilterra nella produzione di musica house, in quanto avevamo alle spalle una storia di disco ed italodisco che aprì le porte all’import-export, e questo ne facilitò la divulgazione. Per tale ragione l’italo house fu importante per la scena internazionale, così come lo furono i club italiani che per primi iniziarono ad ingaggiare DJ guest internazionali dando maggiore visibilità alla nostra nazione e al settore dell’intrattenimento di allora».

Umbria

Anche il “cuore verde” dello Stivale, l’Umbria, ricopre un ruolo importante nella diffusione della house. La vicinanza con il Lazio ha generato una specie di ping pong tra alcune realtà da diventare determinante per futuri sviluppi. Nome statuario è quello di Antonio Ferrari noto come Ralf, nato a Bastìa Umbra, in provincia di Perugia, che racconta: «Sono curioso ed attento di natura ma nei primi anni Ottanta non frequentavo le discoteche, erano posti in cui passava musica a mio avviso indigesta. Preferivo di gran lunga i club del rock alternativo, dove peraltro iniziai a lavorare selezionando cose molto eterogenee, da Stevie Wonder a Barry White e i Clash passando per roba ska, punk, funk e il primo hip hop. Ci fu un periodo in cui feci incetta del repertorio funk/soul specialmente statunitense e britannico, con titoli per me completamente sconosciuti. Alla house invece arrivai attraverso “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders: era il 1986 e per me fu una vera e propria illuminazione. Ad aprirmi quel mondo nuovo furono le riviste estere che acquistavo regolarmente, New Musical Express, The Face, Melody Maker e i-D, sempre molto attente alle nuove tendenze. Parallelamente a mostrare interesse per la house fu l’amico Vincenzo Viceversa che veniva da un background di musica parecchio dura come industrial, EBM e punk. Non ricordo altri in Umbria. Al di fuori dei confini regionali invece c’erano i ragazzi del Devotion, a Roma, ed anche alcuni DJ in Emilia-Romagna come Aki Trax, Renzo Master Funk, Flavio Vecchi, Ricky Montanari e Wayne Brown. All’inizio però era dura. Iniziai in un piccolo locale a Lacugnano, lì dove facevo coppia con Viceversa, ma le reazioni del pubblico furono negative. Scommisi tutto sulla house facendo incetta di dischi e realizzando set interamente basati su quel genere ma nell’arco di poche settimane mi ritrovai senza stipendio, la gente non apprezzava affatto. Le cose cambiarono quando approdai all’Ultra Violet, un posto che mi garantì un bel successo. In seguito sarei approdato al Matmos di Milano, al Plegine di Firenze, all’Ethos Mama di Gabicce e al Matis di Bologna, praticamente i templi house italiani. I primi dischi house li comprai da Musica Musica, un negozio di Ponte San Giovanni. A seguire da Mipatrini e da DJ News. Erano tutti abbastanza forniti e con le mie continue richieste credo di aver stimolato, in qualche modo, anche i negozianti a richiedere quel tipo di musica. Nel momento in cui cominciai a lavorare al di fuori dei confini regionali, iniziai a frequentare il Disco Più di Rimini e il Disco Inn di Modena, i due negozi più forniti d’Italia. Non mancavano però viaggi a Londra, dove mi fiondavo da Catch A Groove e Black Market Records, e a New York, dove invece andavo da Hard To Get e Vinylmania, dove si potevano incrociare tantissimi DJ della Grande Mela. Ricordo però che una volta da Vinylmania (la cui storia si può leggere qui, nda) accadde una cosa singolare: chiesi dischi di musica house ma non comprendevano affatto cosa volessi. Per loro quella era semplicemente “dance music”, analogamente a quanto avveniva in Italia, sin dai tempi dell’italodisco. Non c’era ancora una grande consapevolezza di ciò che stesse avvenendo, e prima del successo di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S., ad esempio, da noi praticamente nessuno mostrò interesse per la house, sia a livello locale che nazionale, se non qualche sparuta realtà. Quando emerse il fenomeno del sampling il campionatore divenne lo strumento principe della house e molti la sposarono per moda ed interesse economico. Seppur nata negli States però, il fenomeno venne pilotato dalla Gran Bretagna, autentico volano del movimento house come fu la Germania per la techno. Noi italiani, comunque, non siamo stati da meno e ci facemmo ben notare, con neanche tanto ritardo rispetto ad altre nazioni. Non a caso oggi si parla di italo house come filone identificativo e rispettato anche oltre i confini».

Un altro nome preponderante della scena umbra è quello di Vincenzo Viceversa, già citato da Ralf poche righe fa ed intervistato qui qualche anno addietro. Ricontattato oggi, il DJ rammenta il suo primo contatto con la house music che avvenne «tra il 1986, anno di chiusura del Svbvrbia, e il 1987, attraverso riviste internazionali come The Face, i-D e New Musical Express, di cui ero assiduo lettore, che segnalavano questo nuovo “trend” con recensioni ed articoli di costume. I primi dischi house che mi folgorarono realmente e mi fecero sposare la causa furono “House Nation” di The Housemaster Boyz & The Rude Boy Of House, “Let’s Get Brutal” di Nitro Deluxe e “The Morning After” dei Fallout (ma anche il remix di “Behind The Wheel” dei Depeche Mode realizzato da Shep Pettibone, con un lungo intro simil-acid), in qualche modo mi ricordavano “Metal On Metal” dei Kraftwerk, “Planet Rock” di Afrika Bambaataa & Soulsonic Force, alcuni remix dei Front 242 ed altre cose electro dell’epoca come “Egypt, Egypt” di Egyptian Lover, “Breaker’s Revenge” di Arthur Baker o capolavori visionari come “Metal Dance” degli SPK e varie cose dei Cabaret Voltaire e di Chris & Cosey, tutti pezzi di matrice elettronica che già proponevo al menzionato Svbvrbia. Per me avvicinarmi a quel genere, nuovo e nero che si stava creando oltreoceano, fu una naturale evoluzione. Tracce elettroniche realizzate interamente con macchine e cantate esistevano già ed erano prodotte principalmente in Europa, ma quando le periferie americane dissero la loro cambiò tutto. Condivisi l’attrazione per la house inizialmente con Ralf, col quale ero in stretto contatto in quanto collaboratore degli stessi locali in cui lavorava come il Norman a Lacugnano, dove organizzammo i primi venerdì house underground della regione. In seguito si aggiunse Sauro Cosimetti. Ralf si avvicinò alla house perché appassionato di musica nera, io in virtù dell’amore per l’elettronica e la sperimentazione, Sauro invece per la via “afro”. Gettando uno sguardo al di fuori dei confini regionali, credo che tutto nacque a Roma col Devotion che adottò un concept praticamente contemporaneo con una location alternativa, un sound system potente, proiezioni visual (attraverso l’uso di diapositive) e musica house pura al 100% dato che i vari Militello, Di Nola e Gilardini in quel periodo vissero o frequentarono New York e locali come il Paradise Garage, oltre ad avere rapporti diretti con David Piccioni del Black Market di Londra. Le preziosissime copie dei primi dischi house americani arrivarono a Perugia proprio grazie a loro. Gilardini inoltre scriveva per il giornale Fare Musica e ricordo una sua intervista a Larry Levan. Attraverso la sua intercessione, realizzai pure io alcuni articoli per la stessa testata, tra cui uno sull’evoluzione EBM/new beat, ed uno su Fela Kuti per cui feci il DJ in after show nel 1988 al Quasar. Così come Ralf, anche io andavo da Musica Musica ma per fare vero shopping discografico era necessario volare a Londra. Ricordo, ad esempio, che di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S. ne arrivò solo una copia a Perugia. La comprai ma attratto dall brano inciso sull’altro lato, “Anitina (The First Time I See She Dance)”. Solo in seguito la band esplose per “Pump Up The Volume”, un pezzo fatto per gioco in una notte con l’intento di riempire la facciata del disco, testando il nuovo campionatore acquistato dallo studio di registrazione della 4AD usufruendo dei dischi a portata di mano. I M.A.R.R.S. furono fondamentali per la diffusione europea della house, ma senza dimenticare il successo mondiale di “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders e di “Respectable” di Mel & Kim. Il campionatore divenne uno strumento a tutti gli effetti e venne aggiunto all’equipment in uso negli studi di incisione. In Italia la house fu di fatto una evoluzione dell’italodisco che, a sua volta, si rivelò fonte d’ispirazione per la scena americana, basti pensare a “Dirty Talk” di Klein & MBO o a “Problèmes D’Amour” di Alexander Robotnick. Quando Di Nola mi disse che “Problèmes D’Amour” era un cult nel circuito di New York e Chicago, mi venne l’idea di fare un remix e mi recai alla sede della Materiali Sonori, a San Giovanni Valdarno, ma lì mi dissero che non avevano né DAT, né nastri e tantomeno una copia del 12″. Credo che i fratelli Bigazzi allora ignorassero quanto quel disco fosse speciale, per loro era solo un vecchio pezzo che non aveva venduto molto. Le mie prime serate house le feci al citato Norman, ma all’inizio il pubblico in Umbria era schifato da quella musica, solo pochi eletti si rivelarono estaticamente entusiasti. Roma invece era al top grazie al Devotion».

Lombardia / Veneto

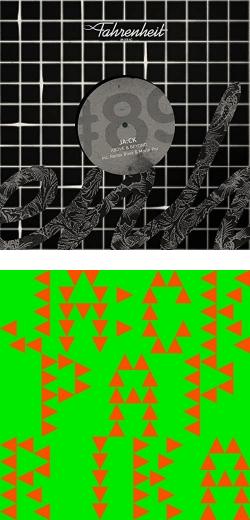

Una parte del cuore del settentrione nostrano inizia a battere presto per la house music. Operativo tra Lombardia e Veneto, seppur le sue prime incursioni house, come si vedrà tra poco, avvengano prevalentemente ad Ibiza, è il citato Leo Mas che racconta: «Scoprii la house nel 1985 attraverso dischi come “Trapped” di Colonel Abrams, “Music Is The Key” di J.M. Silk, “Jam Tracks” di Kenny “Jammin” Jason e “Funkin With The Drums” di Farley “Jackmaster” Funk. Non ricordo in che modo giunsi ad essi, forse dopo aver letto qualche articolo relativo alla scena di Chicago sulla rivista The Face, la mia fonte d’informazione per tutti gli anni Ottanta. I primi dischi li trovai da Non Stop, il più grosso importatore d’Italia, in Via Quintiliano, a Milano, dove comunque erano disponibili poche copie ed ovviamente non di tutte le uscite. In quel momento il genere non era ancora definito, conosciuto ed etichettato, e quel tipo di produzioni, ai meno attenti, potevano sembrare frutto e parte del mondo electro o, nel caso di Colonel Abrams, persino del pop. Il fenomeno house iniziò a raccogliere una certa importanza solo nel 1986, tra Gran Bretagna ed Ibiza. Iniziarono a circolare più produzioni di quel nuovo sound e la compilation “The House Sound Of Chicago”, edita dalla D.J. International Records, a mio avviso fotografò perfettamente il genere con una tracklist di future mega hit (da “Jack Your Body” di Steve “Silk” Hurley a “Mystery Of Love” di Fingers Inc. passando per “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders e “Move Your Body (The House Music Anthem)” di Marshall Jefferson, nda), senza dimenticare le pubblicazioni della Trax Records e di altre svariate etichette nate proprio quell’anno. Fino all’estate del 1987 i centri di irradiamento, come dicevo prima, furono Ibiza e Regno Unito, poi la diffusione del genere iniziò ad allargarsi al mondo intero. Per lungo tempo le mie fonti restarono sempre e solo le riviste musicali britanniche, oltre al menzionato The Face anche i-D, New Musical Express e Record Mirror. Che io sappia, nessuna testata giornalistica nostrana affrontò l’argomento house music prima del successo internazionale di “Pump Up The Volume” dei M.A.R.R.S., che fu determinante per far conoscere il genere al grande pubblico seppur fosse una produzione inglese che non rispecchiava affatto quella che invece era la house di Chicago, pur possedendo alcuni elementi di quel filone, come i campionamenti. A “Pump Up The Volume” peraltro è legato un divertente aneddoto: poco prima dell’uscita del disco dei M.A.R.R.S., scelsi come nome d’arte Leo Mars, variazione del mio cognome anagrafico, Marras, a cui tolsi le lettere doppie. Da amante della conquista dello spazio e di tutto ciò che riguarda la space age, Leo Mars mi parve davvero perfetto, ma dopo l’uscita di “Pump Up The Volume” chiunque avrebbe potuto pensare che avessi copiato Mars dai M.A.R.R.S., e quindi a quel punto decisi di eliminare anche la R e diventai Leo Mas.

La prima volta che ho proposto house music fu nell’estate del 1985, all’Amnesia di Ibiza, con Alfredo. La alternavo a pezzi come “(I Like To Do It In) Fast Cars” di Z Factor, “Problèmes D’Amour” di Alexander Robotnick, “Al-Naafiysh (The Soul)” di Hashim, “Looking For The Perfect Beat” di Afrika Bambaataa & Soulsonic Force e “Clear” di Cybotron, tutti del 1983, che comprai quando non facevo ancora il DJ. Replicai nello stesso posto l’estate successiva, contando su più dischi a disposizione, anche se alla fine restavano insufficienti per reggere l’intera serata giacché mettevamo musica per ben nove ore quotidiane, da mezzanotte alle nove del mattino seguente, senza ospiti, che invece iniziarono a giungere solo nel 1990, per appena uno o due party stagionali (e a tal proposito ricordo il compianto Paul “Trouble” Anderson e Pete Heller). Quei brani quindi finivano irrimediabilmente nel mezzo del programma musicale. Poi di comune accordo con Alfredo, nell’estate ’87, quando la quantità delle produzioni aumentò sensibilmente, suonammo musica house da 116 a 127/130 bpm per ben tre ore consecutive, in cui la tensione sonora raggiungeva l’apice, e fummo i primi a farlo in Europa. Consumato quello sprint di energie, il ritmo tornava a calare per raggiungere i 110 (ed anche meno) bpm, e pure quel momento era assai speciale ed emotivamente coinvolgente, complice la struttura stessa del locale. L’Amnesia infatti era un club open air, fino al 1990 anno in cui venne chiuso (analogamente al Ku) perché non fu più permessa l’attività di discoteche all’aperto sull’isola. Nell’estate del 1987 arrivarono i DJ britannici come Paul Oakenfold, Danny Rampling, Nicky Holloway e Johnny Walker che portarono oltremanica praticamente tutto quello che noi suonammo in quei mesti estivi. Da ricordare anche Nancy Noise, nostra cliente già dall’estate ’86, poi al fianco di Oakenfold al Future, uno dei primi club house/balearic londinesi insieme allo Shoom di Rampling. Poiché Londra rappresentava un “faro” per tutto il mondo, specialmente nell’ambito delle tendenze musicali, da quel momento l’house music cambiò le dancefloor e il modo di vivere la notte a livello planetario, innescando di fatto un’autentica rivoluzione senza precedenti. Ci terrei anche a ricordare che nel genere house, fino all’uscita sulla 10 Records, sublabel della Virgin, della compilation “Techno! The New Dance Sound Of Detroit”, rientravano anche le produzioni made in Detroit, su Transmat, Metroplex, KMS ed altre etichette indipendenti della motor city. Si trattava insomma di un genere unico, non esisteva alcuna distinzione tra i dischi di Chicago e quelli di Detroit. Solo dopo l’uscita di quella compilation, a metà estate del 1988, la seconda “Summer Of Love”, la musica che proveniva da Detroit sarebbe stata etichettata come techno.

Leo Mas e Vasco Rigoni, art director del Macrillo

Provai una grande emozione quando all’Amnesia, nel 1987, suonavamo “House Nation” di The Housemaster Boyz And The Rude Boy Of House, vidi l’intera dancefloor con le mani in alto e in quell’istante percepii che stesse accadendo qualcosa di grande ed epocale. L’entusiasmo del pubblico fu sempre in crescendo, tra 1985 e 1986, ma nel 1987 divenne davvero devastante. Quell’anno iniziai a fare il DJ anche in Italia (dopo precedenti occasionali esperienze in qualche club in Emilia-Romagna) ed approdai al Macrillo di Asiago, diretto da Vasco Rigoni. A suggerirgli il mio nome e quello di Alfredo fu Mauro Bondi che organizzava le feste ibizenche al Pineta di Milano Marittima dopo la stagione estiva sull’Isla Blanca, e che poi aprì il Pascià a Riccione. Rigoni coinvolse anche gran parte dell’animazione del Pacha e del Ku. Molti clienti del Macrillo quindi conoscevano già il nostro sound perché frequentavano Ibiza, e mostrarono fortissimo entusiasmo quando si resero conto che non serviva più né attendere l’estate per ballare quella musica, né tantomeno volare nell’isola balearica. Era una situazione eccitante ma soprattutto unica perché, sino al 1987 circa, nelle discoteche italiane i DJ raramente superavano i 116/118 bpm. Come tutti i generi musicali che hanno innescato delle rivoluzioni, anche la house music era legata ad una sostanza stupefacente, l’MDMA, giunta ad Ibiza a fine ’86 da New York e poi prodotta in Olanda dal 1987, anno in cui il consumo aumentò esponenzialmente nell’isola proprio con l’avvento della rivoluzione house in atto (mentre in Italia non si sapeva ancora nulla, l’MDMA entrò nella tabella delle droghe solo nel 1989 dopo un mega arresto avvenuto al Movida di Jesolo). La combinazione house-droga amplificò ulteriormente l’esplosione del genere nei club. Per quanto riguarda le produzioni, noi italiani abbiamo dato presto la nostra interpretazione riuscendo a creare una “nostra house”, amata e riconosciuta ancora oggi da svariati DJ internazionali».

Piemonte

Dopo l’esperienza discografica nei Talk Of The Town di cui abbiamo già parlato qui, Roberto Pezzetti, da Novara, scopre la house music e si trasforma in Jackmaster Pez, cavalcando da protagonista buona parte degli anni Novanta. «Sino a poco tempo prima ascoltavo prevalentemente rock psichedelico e le cose appartenenti alla coda finale della new wave, inclusi brani di gruppi come A.R. Kane e Colourbox, dalla cui collaborazione poi nacquero i M.A.R.R.S.» racconta oggi. «Tolti Michael Jackson, Madonna e Prince, nel 1987 in Italia imperava ancora l’italodisco a cui mi ero avvicinato attraverso il progetto Talk Of The Town prodotto nel Logic Studio dei fratelli La Bionda. Alla house giunsi attraverso “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk (dal quale “presi in prestito” un pezzo del mio pseudonimo), uscito nel 1986. Da lì iniziò l’invasione della house di Chicago (D.J. International Records, Trax Records), poi Detroit rispose con la techno, senza dimenticare i paralleli fenomeni acid e garage, ma all’inizio tutti questi generi trovarono parecchia resistenza, almeno nella mia regione, il Piemonte. I primi confronti coi colleghi di studio, coi discografici e con gli altri membri dei Talk Of The Town furono decisamente deludenti. Nessuno di loro provava lo stesso feeling emozionale che percepivo io ascoltando quelle tracce, e mi gelarono con commenti tranchant tipo “ma questa non è musica, è solo una combinazione elementare tra drum machine e synth!”. La svolta, per me del tutto inaspettata, avvenne nel 1988, precisamente ad agosto quando mi trovavo all’Isola d’Elba, durante una pausa del tour dei Talk Of The Town. Andai in una discoteca dove si ballava house music, programmata e mixata dall’amico Miki The Dolphin, e quella serata accese in me la miccia. Tornato a Milano, conobbi Leo Mas che suonava al Macrillo di Asiago, in una “dodici ore non stop” organizzata dall’indimenticabile Vasco Rigoni. Lì, insieme a lui, anche i primi DJ guest ibizenchi. Da quel momento per me sarebbe stato un costante crescendo. A settembre ’88 iniziai a comprare dischi house con regolarità, prima dai distributori e da negozi occasionali, poi dal Disco Più di Rimini che mi spediva settimanalmente delle cassette coi demo delle nuove uscite per facilitare gli ordini a distanza. In seguito il mio fornitore divenne, per almeno un decennio, Fabietto Carniel del Disco Inn di Modena. Ai primi dischi house è legato un ricordo indelebile: dopo una serata trascorsa al Macrillo con l’amico Johnson Righeira, acquistai in un piccolo negozio di dischi “Strings Of Life” di Rhythim Is Rhythim (Derrick May), e rimanemmo entrambi folgorati. Ancora oggi, dopo oltre trent’anni, quel disco lo ho ancora nel flight case. Giusto pochi giorni fa proprio Johnson mi ha fatto scoprire l’opening del Weather Festival a Parigi, con la versione orchestrale di “Strings Of Life” di Francesco Tristano (ex Aufgang) eseguita dalla Philharmonic Orchestra Lamoureux diretta da Dzijan Emin. Mi sono venute le lacrime agli occhi per l’emozione, consiglio davvero di guardare la clip.

Flyer de La Clinica (1988) su gentile concessione di Jackmaster Pez

Nell’autunno del 1988, sull’onda dell’entusiasmo, iniziai ad organizzare piccoli house party a casa mia. Così nacque la Clinica che, in teoria, era riservata a pochi intimi amici conosciuti all’Elba invece ci ritrovammo in cinquecento provenienti da Roma, Firenze, Genova, Milano, Torino … Tutto crebbe in modo spontaneo e col passaparola (in un periodo in cui internet non era neanche ipotizzabile) generando una tribù di seguaci molto ricettivi per quel nuovo fenomeno musicale all’interno di una cornice radicalmente inedita e meravigliosamente magica. Ricky Pannuto, mio partner ai tempi dei Talk Of The Town all’inizio fortemente scettico nei confronti della house, cambiò idea ed insieme producemmo, nel 1990, “Life Is An Illusion” di Sound Of Clinica, in puro genere “paradise”. In Italia però giornali, televisioni ed emittenti radiofoniche giunsero alla house solo dopo “Pump Up The Volume”, peraltro prestando più attenzione ai primi acid house party londinesi che altro. La house era musica di nicchia e vista di traverso perché legata all’uso dell’ecstasy. Inoltre sia discografia che distribuzione nostrana non erano ancora pronte a voltare pagina, perché inizialmente le soglie di vendita della house erano talmente esigue da non creare alcun interesse per i manager discografici che continuavano a vendere milioni di copie con altri generi. Non a caso la house music si è diffusa attraverso piccole etichette indipendenti, quelle che avevano meno paura di osare. Non dimenticherò mai l’espressione di un discografico dopo aver ascoltato un mio demo house. Aspettava che succedesse qualcosa e alla fine mi guardò stranito dicendomi “mah, mi sembra un jingle per uno spot pubblicitario”».

I primi dischi house made in Italy

Se è arduo indicare chi abbia parlato per primo di house music nel nostro Paese è altrettanto problematico stabilire con esattezza chi abbia prodotto il primo pezzo house in Italia. Quel che pare certo è che a dedicarsi discograficamente a questo nuovo sound è, in principio, solo chi ha già carriere pregresse alle spalle in ambito italodisco e con una certa dimestichezza sia in processi tecnici che trafile burocratiche e, non meno importante, con uno studio di registrazione a disposizione, allora requisito essenziale per incidere dischi. Si ha inoltre l’impressione che la maggior parte dei primi italiani a buttarsi nella produzione di musica house sia allettata in primis da possibili introiti economici più che dallo stile in sé, ed infatti sul mercato giungono diverse riproposizioni, piuttosto pedestri, della formula portata al successo dai M.A.R.R.S. con “Pump Up The Volume”, a dimostrazione che inizialmente la house venga considerata più come mezzo per lucrare velocemente che esprimere la propria vocazione artistica e creativa. Il campionatore viene adoperato per generare frullati citazionistici ma attingendo da fonti prevalentemente riconoscibili anche dal pubblico generalista. Non c’è ancora traccia del minuzioso lavoro dei cosiddetti “crate digger” che passano al setaccio materiale oscuro facendo leva sulla propria sensibilità per individuare i giusti frammenti da trasformare in cose nuove. A differenza di quanto avviene oltremanica inoltre, da noi inizialmente mancano produttori che prendono le mosse da Chicago, e i pochi DJ a volerlo fare non hanno la forza economica sufficiente per approntare prodotti adatti alla stampa, se non qualche demo registrato alla meno peggio. Negli studi che si usa prendere a nolo invece non c’è ancora personale specializzato in house music e a dirla tutta i turnisti mostrano più di qualche riserva nel prendere parte a progetti in cui la musica viene composta in modo del tutto diverso rispetto a quanto fosse avvenuto sino a quel momento. Non mancano neppure produttori infastiditi dal fatto che i DJ inizino a conquistare indipendenza emancipandosi dai musicisti qualificati per realizzare i propri brani. Inoltre non esistono case discografiche, tranne piccole e piccolissime indipendenti, disposte a pubblicare senza riserve pezzi di quel tipo, preferendo puntare ancora sull’italodisco che, nel frattempo, raggiunge la fase creativa più deludente. Si delinea pertanto un quadro in cui i DJ italiani che amano sperimentare nuove fogge stilistiche sono costretti a ripiegare esclusivamente su materiale discografico proveniente dall’estero perché non esiste ancora un equivalente prodotto in patria. Qui di seguito una carrellata (in ordine alfabetico) di produzioni italiane edite nel 1987, candidate ad essere considerate tra le prime prove “friendly house” nostrane. La gallery non ha però la pretesa di essere completa ed esaustiva, pertanto in futuro potrebbe essere oggetto di aggiornamenti.

Alexander Robotnick – C’est La Vie (Fuzz Dance)

Alexander Robotnick – C’est La Vie (Fuzz Dance)

“C’est La Vie” è il brano con cui Maurizio Dami torna a vestire i panni di Alexander Robotnick, personaggio franco-sovietico scaturito dalla sua fantasia e materializzatosi per la prima volta nel 1983 con la seminale “Problèmes D’Amour” a cui abbiamo dedicato un ampio articolo qui. Il pezzo, per cui viene realizzato anche un videoclip, non è esattamente house almeno nella versione principale. Cantata ancora in lingua francese e con gli inserimenti di sax ad opera di Stefano Cantini che giusto l’anno prima partecipa a “Love Supreme” dei Giovanotti Mondani Meccanici, team in cui figura lo stesso Dami, “C’est La Vie” è destinata al pubblico mainstream e alle radio. Più filo house risulta essere però la versione incisa sul lato b intitolata, piuttosto banalmente, Another Version, privata di quasi tutte le parti vocali e contraddistinta da un telaio percussivo più rigido. Nonostante venga licenziato in Francia dalla Sire, il pezzo non raccoglie il successo sperato e spinge l’autore toscano ad “ibernare” il suo alter ego sino al 1991, anno in cui ci riprova ancora con la house attraverso “Les Vacances” edito da Los Cuarenta/Expanded Music ed arrangiato da Claudio Collino ed Elvio Moratto. La nuova delusione sembra tale da infliggere a Robotnick il colpo di grazia. Le cose cambiano però nei primi anni Duemila, quando scoppia l’electroclash e il revivalismo connesso alla “80s dance”: influenti personaggi esteri riconoscono a Maurizio Dami il merito di aver gettato con “Problèmes D’Amour” (ma pure con altri brani meno noti del suo repertorio come “Dance Boy Dance”), i semi della proto house specialmente a Chicago, lì dove il suo primo singolo è considerato un’autentica pietra miliare.

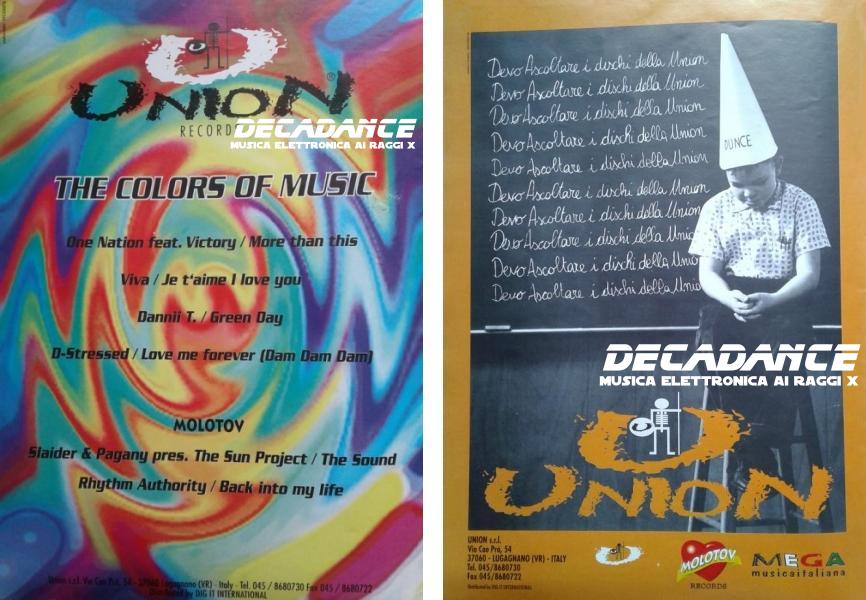

Cappella – Bauhaus (Media Record)

Cappella – Bauhaus (Media Record)

Con le mani in pasta nella discografia sin dal 1983, Gianfranco Bortolotti conia il progetto Cappella nell’autunno del 1987 per questo brano-emulo di “Pump Up The Volume” realizzato da Francesco Bontempi, affermatosi in epoca italodisco come Lee Marrow e futuro produttore delle hit di Corona di cui abbiamo parlato qui. «Ero in vacanza negli States ed ascoltai il pezzo dei M.A.R.R.S. che mi colpì al punto da voler creare qualcosa di simile» spiega l’imprenditore bresciano in questa intervista. La vicenda ricorda quanto avvenuto esattamente un anno prima a Ian Levine che tornato a Londra da New York replica “Love Can’t Turn Around” di Farley “Jackmaster” Funk & Jesse Saunders attraverso “On The House” di Midnight Sunrise (per tutti i dettagli si rimanda a questo approfondimento). Autentico spirito di emulazione transcontinentale insomma. «“Bauhaus” fu realizzato con tecnologia primitiva» prosegue Bortolotti, «avevamo cinque o sei campionatori Akai tra cui l’S612, ma non disponendo del MIDI tre persone erano costrette a spingere un pulsantino nello stesso istante. Registravamo su nastro a 24 piste per poi editare con la taglierina ed attaccare con lo scotch. Le tastiere erano al 99% analogiche come del resto l’effettistica della Lexicon che costò un occhio della testa. Tra le poche macchine digitali di cui disponevamo c’era la Yamaha DX7. Il pezzo venne realizzato in una cantina dove era allestito lo studio (il 24th Street Studio in Via Sant’Emiliano, a Brescia, nda) di cui sarei diventato socio e che poi avrei spostato in Via Martiri Della Libertà». “Bauhaus” macina licenze sparse in tutto il mondo, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Francia, Spagna, Grecia e persino Australia. In Canada e Regno Unito viene pubblicato con un titolo diverso, “Push The Beat” perché, come rivela Bortolotti contattato per l’occasione, «chi rilevò la licenza tentò di fregarci il 50% dei diritti di master e d’autore, cercando di far passare il pezzo per un medley con “Push The Beat”, un campione che figura solo sulle prime copie britanniche. Ovviamente sistemammo la questione». La scarsità sul mercato di materiale di quel tipo, dovuta alla difficoltà tecnica nel replicare il risultato considerati gli esorbitanti costi per allestire uno studio, determina la fortuna di “Bauhaus”, sostanzialmente la risposta italiana a “Pump Up The Volume”, e a tal proposito Bortolotti dice, sempre in quell’intervista del 2015, che «fu la chiave di volta nella mia carriera da produttore, il successo continentale da cui germogliò l’elemento determinante per la nascita della Media Records e che iniziò a lanciare lo stile italiano in Europa». Oggi aggiunge: «Credo che “Bauhaus” abbia venduto circa un milione di copie e pensarci mi riporta alla memoria qualche aneddoto: quando lo pubblicai in Italia ormai l’italodisco era agli sgoccioli e i titoli vendevano mediamente duecento/trecento copie, lasciando emergere un malessere generale nella discografia. Le richieste del pezzo però furono straordinarie, così alte da non poter sostenere da solo i costi della stamperia. Quando ordinai la prima tiratura di oltre trentamila copie il buon Antonio Cagnola della Microwatt, che ormai ci ha lasciati, si spaventò e mi disse che era necessario versare almeno il 50% in anticipo. Fui costretto a farmi prestare il denaro da Diego Leoni, in cambio di quote della Media Records. Alla fine ne stampai quasi centomila, e così fu per tutte le nostre hit sino al 2004, quando lasciai. Sia la Microwatt che la Ariston di Alfredo Rossi, per quindici anni, mi inviavano puntualmente ogni Natale mazzi giganteschi di fiori (rose o gardenie) e champagne per ringraziarmi del lavoro che gli passavamo. Rossi inoltre mi mandò suo figlio a “scuola”, a Roncadelle, per due o tre anni, chiedendomi di crescerlo adeguatamente». “Bauhaus” esce su Media Record (senza s finale), brand che il produttore bresciano crea nel 1986 in seno all’italodisco e quando è ancora affiliato alla Discomagic di Severo Lombardoni. Ci vorrà ancora del tempo prima di giungere alla Media Records (il primo ad uscire col nuovo marchio è “Shadows” di 49ers, 1989). Nel frattempo Cappella continua ad essere il nome con cui Bortolotti scommette sulla house filobritannica, a partire dal fortunato “Helyom Halib” del 1988 (con un campionamento di “Work It To The Bone” degli LNR), “Get Out Of My Case” ed “House Energy Revenge”, entrambi del 1989, sino a “Be Master In One’s Own House” del 1990. Nel 1991, sull’onda della compenetrazione tra suoni techno e ritmiche house in stile Bizarre Inc (“Such A Feeling”, “Playing With Knives”), escono “Everybody” e “Take Me Away”, prima della svolta eurodance con hit milionarie (“U Got 2 Know”, “U Got 2 Let The Music”, “Move On Baby”, “U & Me”, “Move It Up”, “Tell Me The Way”, “I Need Your Love”) che legheranno Cappella sia ad un nuovo volto sonoro che fisico visto che il ballerino/body builder Ettore Foresti, già coinvolto in Superbowl tra ’85 e ’87, lascia spazio a Rodney Bishop, Kelly Overett ed Alison Jordan che contribuiscono a mantenere alte le quotazioni del progetto per diversi anni.

DJ Lelewel – House Machine (Renata Edizioni Musicali)

DJ Lelewel – House Machine (Renata Edizioni Musicali)